Source : The Intercept, James Risen, 03-01-2018

Ma vie de journaliste pour le New York Times dans l’ombre de la guerre contre la terreur

James Risen

3 Janvier 2018

J’étais assis dans la salle presque vide du restaurant de l’hôtel Westin à Alexandria, dans l’état de Virginie, me préparant à une confrontation avec le gouvernement fédéral que j’avais essayé d’éviter pendant plus de sept ans. L’administration Obama me demandait de révéler les sources confidentielles sur lesquelles je m’étais appuyé pour la rédaction du chapitre décrivant une opération sabotée de la CIA dans mon livre State of War publié en 2006. J’avais également rédigé un article sur cette opération de la CIA pour le New York Times mais la rédaction du journal n’a pas publié l’histoire à la demande du gouvernement.

1. LE MARCHÉ AUX SECRETS

Serrés les uns contre les autres dans le vent glacial, mes avocats et moi étions sur le point de passer les portes du palais de justice quand deux nouveaux photographes commencèrent à nous prendre en photo frénétiquement. En temps que journaliste, j’avais assisté des dizaines de fois, en regardant de loin avec amusement, à cette scène classique où des photographes et des équipes de télévision faisaient leur travail. Je n’aurais jamais imaginé être un jour le coupable faisant face au ronronnement des caméras.

Alors que je dépassais les photographes et entrais dans le palais de justice ce matin de Janvier 2015, j’aperçus un groupe de reporters, dont certains que je connaissais personnellement. Ils étaient là pour couvrir mon affaire, m’attendant et me regardant. Je me sentais seul et isolé.

Mes avocats et moi pénétrèrent dans une salle de conférence exiguë située juste à côté de la salle d’audience de la juge de district des États-Unis Leonie Brinkema, où nous attendîmes qu’elle commence l’audience préliminaire qui déterminerait mon destin. Mes avocats avaient travaillé avec moi sur ce dossier pendant tellement d’années qu’ils se sentaient maintenant plus des amis que des avocats. Nous parlions souvent avec humour noir de ce qu’il adviendrait de moi quand je serai incarcéré. Mais ils avaient fait leur maximum pour s’assurer que ça n’arrive pas et avaient même réussi à me garder hors d’une salle d’audience et éloigné de tout interrogatoire par le procureur fédéral.

Jusqu’à présent.

Mon affaire faisait partie d’un plus gros large éventail de mesures répressives à l’encontre des reporters et lanceurs d’alertes qui avait débuté au cours de la présidence de George W. Bush et qui se poursuivait de façon beaucoup plus agressive sous l’administration Obama, qui avaient déjà poursuivi plus d’affaires de fuites que l’ensemble des administrations précédentes réunies. Les fonctionnaires d’Obama semblaient déterminés à utiliser les enquêtes criminelles sur les fuites pour restreindre la production de rapports sur les questions de sécurité nationale. Mais ces mesures répressives ne s’appliquaient qu’aux dissidents communs ; les hauts responsables pris dans les enquêtes pour fuites, comme l’ancien directeur de la CIA David Petraeus, étaient toujours traités avec des pincettes.

Au début, j’avais gagné devant les tribunaux, à la surprise de nombreux juristes. Au tribunal de première instance du district est de l’État de Virginie, Brinkema s’était rangée à mes côtés quand le gouvernement m’avait, à de multiples reprises, assigné à comparaître pour témoigner devant le grand jury. Elle avait encore rendu justice en ma faveur lorsqu’elle avait annulé mon assignation à comparaître dans l’affaire Jeffrey Sterling, un ancien agent de la CIA accusé par le gouvernement d’être une des sources des fuites pour l’article sur l’opération malheureuse de la CIA. Lors de ses jugements, Brinkema avait déterminé qu’il existait un « privilège du journaliste » – au moins limité – dans le 1er Amendement conférant aux journalistes le droit de protéger leurs sources, de la même façon que les communications clients et patients avec leurs avocats et médecins peuvent être protégées.

Mais l’administration Obama fit appel de son jugement de 2011 qui annulait mon assignation à comparaître, et en 2013, la 4ème Cour d’appel, dans une décision non unanime, se rangeait du côté de l’administration, jugeant que le privilège du journaliste n’existait pas. En 2014, la Cour Suprême refusa de considérer ma demande d’appel, permettant le maintien de la décision de la 4ème Cour d’appel. Il n’y avait maintenant plus de recours légaux pour empêcher la justice de me forcer soit à révéler mes sources, soit à être emprisonné pour entrave à la justice.

Mais même si je perdais devant les tribunaux, je gagnais du terrain dans l’opinion publique. Ma décision d’aller devant la Cour Suprême avait attiré l’attention des classes politique et médiatique du pays. Au lieu d’ignorer mon affaire, comme ils l’avaient fait pendant des années, les médias nationaux la présentaient à présent comme un débat constitutionnel majeur autour de la liberté d’expression.

Ce matin-là, à Alexandria, mes avocats et moi apprenions que le procureur était irrité par mon style d’écriture. Dans State or War : The Secret History of the CIA and the Bush Administration, je n’avais pas donné de noms dans de nombreux passages. Je n’avais pas explicitement dit d’où provenaient mes informations et je n’avais pas indiqué quelles informations étaient classées secrètes et lesquelles ne l’étaient pas. C’était une décision volontaire de ma part ; je ne voulais pas interrompre le flux narratif du livre avec des phrases détaillant comment j’avais eu connaissance de chaque fait et je ne voulais pas dire explicitement la façon dont j’avais obtenu des informations si sensibles. Si le procureur ne pouvait citer de passages spécifiques pour prouver que mes informations reposaient sur des sources confidentielles qui m’avaient divulgué des informations classées secrètes, leurs poursuites criminelles contre Sterling pourraient ne plus tenir.

Quand je pénétrais dans la cour d’audience ce matin-là, je pensais que le procureur pourrait me demander d’identifier publiquement certains passages du livre reposant sur des informations classées secrètes et des sources confidentielles. Si je ne m’exécutais pas, il pourrait demander au juge de m’inculper et de m’incarcérer.

J’étais inquiet, mais j’étais confiant que l’audience, d’une façon ou d’une autre, viendrait achever la longue et étrange trajectoire que je vivais en tant que journaliste d’investigation spécialisé dans les questions de sécurité nationale depuis ces 20 dernières années. Alors que je m’avançais à la barre, je pensais à la façon dont j’avais fini ici, combien la liberté de la presse avait reculé et à la façon dont le journalisme relatif à la sécurité nationale avait changé dans l’ère post-11 Septembre.

D’en haut à gauche à en bas à droite : Aldrich Ames, John I. Millis, John Deutch, Wen Ho Lee. Photo: AP, Getty images

Il n’ y a pas de salle de presse au quartier général de la CIA, comme à la Maison-Blanche. L’agence ne distribue pas de laissez-passer de presse qui permettent aux journalistes de circuler dans les couloirs, comme ils le font au Pentagone. Elle n’organise pas régulièrement des points de presse, comme le Département d’État le fait sous la plupart des administrations. Le seul avantage que les journalistes couvrant la CIA ont, c’est le temps. Comparativement aux autres secteurs importants de Washington, la CIA produit relativement peu de sujets quotidiennement. Vous avez plus de temps pour creuser, plus de temps pour rencontrer les gens et développer des sources.

J’ai commencé à couvrir la CIA en 1995. La guerre froide était terminée, la CIA réduisait ses effectifs et l’officier de la CIA Aldrich Ames venait d’être démasqué en tant qu’espion russe. Toute une génération de hauts fonctionnaires de la CIA quittait Langley. Beaucoup voulaient parler.

J’étais le premier journaliste que beaucoup d’entre eux avaient rencontré. Lorsqu’ils sont sortis de leur vie insulaire à la CIA, ils avaient peu de notions sur les informations qui seraient jugées dignes d’intérêt. J’ai donc décidé de faire preuve de plus de patience avec les sources que jamais auparavant. J’ai dû apprendre à écouter et à les laisser parler de ce qui les intéressait. Ils avaient des histoires fascinantes à raconter.

En plus de leur expérience des opérations d’espionnage, bon nombre d’entre eux avaient participé à des réunions présidentielles au sommet, à des négociations de traités et à d’autres conférences internationales officielles. Je me suis rendu compte que ces anciens officiers de la CIA avaient été dans les coulisses de certains des événements les plus historiques des dernières décennies et qu’ils avaient donc une perspective unique et cachée sur ce qui s’était passé dans les coulisses de la politique étrangère américaine. J’ai commencé à penser à ces officiers de la CIA comme aux personnages du titre de la pièce de Tom Stoppard Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, dans laquelle Stoppard ré-imagine « Hamlet » du point de vue de deux personnages mineurs qui regardent avec fatalisme la pièce de Shakespeare depuis les coulisses.

Alors que je m’intéressais à la CIA pour le Los Angeles Times et plus tard pour le New York Times, je découvris qu’écouter patiemment mes sources se révélait très utile de façon inattendue. Au cours d’un entretien, une source qui blablatait sur une bataille bureaucratique mineure au sein de la CIA mentionna brièvement comment Bill Clinton, alors président, avait secrètement donné son feu vert à l’Iran pour l’envoi secret d’armes aux musulmans bosniaques pendant la guerre des Balkans. L’homme avait déjà repris son discours sur les disputes bureaucratiques quand j’ai réalisé ce qu’il venait de dire et que je l’interrompais pour lui demander de revenir sur ses propos sur l’Iran. Ceci m’amena à écrire une série d’articles qui obligea la chambre des députés à créer un comité restreint spécial chargé d’enquêter sur le réseau dissimulé de distribution d’armes entre l’Iran et la Bosnie. Une autre source me surprit en m’offrant une copie du rapport secret de la CIA décrivant sa propre implication dans le coup d’état iranien de 1953. Jusqu’alors, la CIA avait maintenu que nombre de ses documents internes relatifs à ce coup d’état avaient été perdus ou détruits depuis longtemps.

Mais un incident m’amena à me demander si je devais continuer mon travail de journaliste pour les questions de sécurité nationale. En 2000, John Millis, un ancien membre de la CIA devenu directeur du personnel du House Intelligence Committee, me fit venir dans son petit bureau de Capitol Hill. Après avoir refermé la porte, il sortit un dossier classé secret par l’inspecteur général de la CIA et le lu à voix haute, doucement, alors que j’étais assis à côté de lui. Il répéta certains passages quand je le lui demandai pour me permettre de noter mot pour mot ce qui était écrit dans le rapport. Le rapport concluait que les hauts-fonctionnaires de la CIA avaient entravé une enquête interne apportant la preuve que l’ancien directeur de la CIA John Deutch avait mal géré un large volume de documents classés secrets en les téléchargeant sur son ordinateur personnel à son domicile.

L’histoire était explosive et elle énerva les hauts-fonctionnaires de la CIA.

Plusieurs mois plus tard, Millis s’est suicidé. Son décès me choqua profondément. Je ne pouvais imaginer que mon article ait pu jouer un rôle dans son décès mais en voyant la foule d’actuels et anciens hauts-fonctionnaires de la CIA se déverser dans cette église de banlieue de l’État de Virginie où avaient lieu ses funérailles, je me suis demandé si je n’étais pas pris dans un jeu qui se révélait mortel. (Je n’ai jamais révélé avant que Millis était ma source pour l’affaire Deutch mais sa mort il y a plus de 17 ans me pousse à croire qu’il n’y a plus aucun intérêt à continuer à cacher son identité. Dans un entretien pour cet article, la veuve de Millis, Linda Millis convint qu’il n’y avait plus de raison de cacher le rôle de son mari comme source, ajoutant : « Je ne crois pas qu’il y ait de preuve que [faire fuiter le rapport Deutch] soit lié à la mort de John. »)

Une autre leçon importante bien que douloureuse vient de mon reportage sur l’affaire de Wen Ho Lee, un scientifique Sino-américain travaillant au Los Alamos National Laboratory, qui fut suspecté en 1999 par le gouvernement d’espionnage pour le compte de la Chine. Après que le dossier monté contre lui pour espionnage par le gouvernement se fut effondré, j’ai été fortement critiqué – y compris dans un éditorial du New York Times – pour avoir rédigé des articles manquant de mises en garde quant aux défauts et aux zones d’ombres présents dans le dossier monté par le gouvernement. L’éditorial mentionnait que nous « aurions dû creuser plus profondément pour révéler les faiblesses du dossier du FBI contre le Dr. Lee », et que « au lieu de prendre un ton journalistique détaché d’avec nos sources, nous avions parfois employé un langage qui laissait transparaître l’inquiétude contenue dans les rapports officiels et qui nous était apparue lors de nos conversations avec les enquêteurs, les membres du Congrès et les hauts-fonctionnaires informés de l’affaire. »

Avec le recul, je crois que les critiques étaient fondées.

Cette expérience amère m’a presque décidé à quitter le Times. À la place, je décidai de rester. À la fin, ça m’a rendu encore plus sceptique vis-à-vis du gouvernement.

Le directeur de la CIA George Tenet dans les locaux du FBI à Washington le 20 Février 2001. Photo : Rick Bowmer/AP

Réussir en temps que journaliste spécialiste de la CIA signifiait inévitablement trouver des informations sur les secrets du gouvernement, et ça signifiait plonger la tête la première dans la partie cachée de Washington, qui possède sa propre dynamique étrange.

Je découvris qu’il y avait en réalité un marché aux secrets à Washington, dans lequel les représentants de la Maison Blanche et d’autres bureaucrates actuels et passés, des entrepreneurs, des membres du Congrès, leurs employés et des journalistes se livraient tous au commerce d’informations. Ce marché noir officieux aidait à maintenir sans heurt le fonctionnement de l’appareil de sécurité nationale, limitant les mauvaises surprises pour toutes les personnes impliquées. La révélation de l’existence de cette sous-culture secrète permettant à un journaliste d’apercevoir le côté sombre du gouvernement était bouleversant. Ça donnait l’impression d’être dans Matrix.

Quand il était révélé que vous vous intéressiez à ce monde caché, des sources vous apparaissaient parfois de façon mystérieuse. Une fois, je reçus un appel anonyme de quelqu’un détenant des informations hautement sensibles qui avait lu d’autres articles que j’avais écrits. Les informations de cette nouvelle source étaient très détaillées et de grande valeur mais la personne refusa de révéler son identité et dit simplement qu’elle rappellerait. La source rappela quelques jours plus tard avec encore plus d’informations et après plusieurs appels, j’avais réussi à la convaincre d’appeler à une heure précise pour me permettre d’être prêt à lui parler. Pendant les quelques mois qui ont suivi, elle appela une fois par semaine, toujours à la même heure et toujours avec de nouvelles informations. Parce que je ne savais pas qui était la source, je devais être prudent avec ces informations et ne jamais les utiliser dans mes articles à moins de pouvoir les recouper avec celles provenant d’autres sources. Mais toutes les informations que cette source me livra se révélèrent justes. Puis après quelques mois, elle arrêta brutalement d’appeler. Je n’entendis plus jamais parler d’elle et je ne connus jamais son identité.

Un haut-fonctionnaire de la CIA me dit une fois que sa manière empirique pour décider si une opération secrète devait être approuvée était, « À quoi est-ce que ça va ressembler en une du New York Times ? »

La divulgation d’informations confidentielles à la presse était généralement tolérée comme une des choses de la vie dans cette sous-culture secrète. Les médias jouaient le rôle de soupape de sécurité, permettant aux intéressés de vider leur sac en laissant fuiter les informations. Les élus les plus intelligents réalisèrent que faire fuiter des informations dans la presse les aidaient souvent, apportant un regard nouveau aux vieux débats internes. Et la présence de la presse, attendant ces fuites, apportait de la discipline au système. Un haut-fonctionnaire de la CIA me dit une fois que sa manière empirique de décider si une opération secrète devait être approuvée était, « À quoi est-ce que ça va ressembler en une du New York Times ? » Si l’image renvoyée est mauvaise, ne le fais pas. Bien entendu, sa règle empirique était souvent ignorée.

Pendant des décennies, les élus de Washington ne firent presque rien pour mettre fin aux fuites. La CIA ou n’importe quelle autre agence feignait d’être offensée après la publication d’un article qu’elle n’approuvait pas. Les représentants de ces agences ouvraient des enquêtes pour identifier la source des fuites mais remplissaient seulement la paperasse avant d’abandonner chaque enquête. C’était une mascarade que les représentants du gouvernement et les journalistes comprenaient.

Dans le cadre de mon affaire juridique, mes avocats déposèrent des demandes invoquant le Freedom of Information Act [NdT : loi sur l’accès à l’information] auprès de différentes agences du gouvernement pour obtenir les documents que ces agences détenaient sur moi. Toutes les agences refusèrent de fournir les documents liés à mon affaire de fuites mais à la fin, le FBI commença à nous remettre tout un tas de documents relatifs à de vieilles enquêtes pour fuites qui avaient été menées bien des années auparavant à la suite d’autres articles que j’avais écrits. J’étais stupéfait d’apprendre leur existence.

Les documents révélaient que le FBI donnait des noms de code à ses enquêtes pour fuites. Une liasse de documents indiquait le nom de « BRAIN-STORM » donné à une enquête ; une autre, nommée « SERIOUS MONEY » s’intéressait à un article que j’avais publié en 2003 sur la façon dont le régime irakien de Saddam Hussein avait essayé de conclure à la dernière minute un accord secret avec l’administration Bush pour éviter la guerre. Encore une fois, le gouvernement avait clôturé toutes ces enquêtes pour fuites sans prendre de mesures contre mes sources ou moi, du moins pour autant que je sache.

Après le 11 Septembre, les représentants du gouvernement avaient une envie limitée de poursuivre agressivement les affaires de fuites et les fonctionnaires du Département de la Justice et du FBI s’intéressaient peu à ces affaires de fuites. Ils savaient que c’étaient des affaires sans-issue. Une note du FBI à propos de l’enquête dite « BRAIN STORM » et datée du 19 Juin 2003 montre qu’elle partagea le devenir de virtuellement toutes les enquêtes de cette époque. Selon cette note, l’antenne du FBI de Washington « avaient couvert toutes les pistes logiques et aucun suspect fiable n’a été identifié ». « Dans ce contexte, le WFO [NdT : Washington’s Field Office, le bureau de Washington du FBI] renvoie cette affaire au FBIHQ [NdT : FBI Headquaters, le quartier général du FBI] pour des analyses additionnelles et/ou présenter cette affaire au DOJ [NdT : Departement of Justice, Département de la Justice] pour sa clôture. »

Une des raisons pour laquelle les élus ne voulaient pas mener d’enquêtes agressives sur les fuites résidait dans le fait qu’ils négociaient souvent discrètement avec la presse dans le but de mettre un terme à publication d’articles sur des questions sensibles de sécurité nationale. Les représentants du gouvernement semblaient comprendre qu’une approche agressive de la question des fuites pourrait mener à la fin de cet accord tacite.

A cette époque, j’acceptais généralement ces négociations. Par exemple, environ un an avant le 11 Septembre, j’appris que la CIA avait envoyé des agents en Afghanistan pour rencontrer Ahmed Shah Massoud, le chef de file de l’Alliance rebelle du nord qui combattait le gouvernement taliban. Les agents de la CIA avaient été envoyés pour convaincre Massoud d’aider les américains dans leur poursuite d’Oussama ben Laden qui vivait alors en Afghanistan sour la protection du régime taliban.

Quand j’ai demandé un commentaire à la CIA, le directeur de l’époque George Tenet me rappela personnellement pour me demander de ne pas publier cette histoire. Il me dit que sa révélation mettrait en danger la sécurité des agents de la CIA présents en Afghanistan. J’acceptai.

J’écrivis finalement cette histoire après le 11 Septembre mais je me demandais si ne pas la publier avant les attaques de New York et de Washington n’avait pas été une erreur. Des enquêtes indépendantes sur le 11 Septembre conclurent plus tard que les efforts de la CIA pour neutraliser ben Laden avant les attaques avaient été peu enthousiastes. Si j’avais rapporté cette histoire avant le 11 Septembre, ça aurait irrité la CIA mais ça aurait pu ouvrir un débat public sur les moyens déployés par les États-Unis pour capturer ou tuer ben Laden. Ce débat public aurait pu forcer la CIA à prendre plus au sérieux ses efforts pour attraper ben Laden.

L’expérience que j’ai acquise grâce à cette histoire et plus tard grâce à d’autres m’a rendu beaucoup moins disposé à accepter les requêtes du gouvernement pour reporter à plus tard ou annuler la publication de certains articles. Ce qui, en fin de compte, m’amena à l’affrontement avec les éditeurs du New York Times qui étaient encore plutôt disposés à coopérer avec le gouvernement.

Le président Georges W. Bush s’adresse à la nation depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, D.C. le 19 mars 2003, pour annoncer les frappes aériennes de l’armée américaine en Irak. Photo : Alex Wong/Getty Images

2. VOUS FOURNISSEZ LES PHOTOS, JE ME CHARGE DE LA GUERRE

Après les attaques du 11 septembre 2001, l’administration Bush commença à demander plus fréquemment à la presse de supprimer les articles. Ils l’ont fait si souvent que je fus convaincu que l’administration invoquait la sécurité nationale pour faire taire des histoires qui n’étaient que politiquement embarrassantes. À la fin de 2002, par exemple, j’appelai la CIA pour qu’elle commente un article sur l’existence d’une prison secrète de la CIA en Thaïlande qui venait d’être créée pour recevoir des détenus d’Al-Qaïda, y compris Abu Zubaydah. En réponse, les responsables de l’administration Bush appelèrent le Times et firent supprimer l’article par le journal. Je n’étais pas d’accord avec la décision du journal parce que je croyais que la Maison-Blanche essayait simplement de dissimuler le fait que la CIA avait commencé à mettre en place des prisons secrètes. Je rapportai finalement l’information un an plus tard. (En 2014, le rapport du Comité sénatorial du renseignement sur le programme de torture de la CIA fournit un nouvel éclairage sur les conséquences de l’histoire censurée sur la Thaïlande . « En novembre 2002, après que la CIA eut appris qu’un grand journal américain savait qu’Abu Zubaydah était dans le pays [expurgé], des hauts fonctionnaires de la CIA, ainsi que le vice-président Cheney, exhortèrent le journal à ne pas publier l’information », indique le rapport de 2014. « Bien que le journal américain n’eût pas révélé que le pays [expurgé] était le lieu où était détenu Abu Zubaydah, le fait qu’il disposait de l’information, combiné à l’intérêt antérieur des médias, entraîna la décision de fermer le site de détention Green. »)

Mes récits soulevant des questions sur les prétentions de l’administration à établir un lien entre l’Irak et Al-Qaïda furent coupés, enterrés ou complètement censurés par le journal.

En 2002, je commençais également à entrer en conflit avec les rédacteurs en chef au sujet de notre couverture des allégations de l’administration Bush concernant les renseignements d’avant-guerre sur l’Irak. Mes récits soulevant des questions sur le renseignement, en particulier les affirmations de l’administration selon lesquelles il y aurait eu un lien entre l’Irak et Al-Qaïda, étaient coupés, enterrés ou n’étaient pas publiés par le journal..

L’un des rares articles que j’ai réussi à faire publier en première page jetait le doute sur les informations selon lesquelles un agent de renseignement irakien aurait rencontré un des comploteurs du 11/9, Mohamed Atta, à Prague, avant les attentats de New York et Washington. Mais Doug Frantz, alors rédacteur en chef des enquêtes à New York, estimait qu’il devait le glisser en douce sur la page 1. « Compte tenu de l’atmosphère qui régnait parmi les rédacteurs en chef du Times, je m’inquiétai que l’article ne réussisse pas à faire la première page un jour où tout le monde se réunissait autour de la table », m’a écrit Frantz récemment. « J’ai donc décidé qu’il était trop important pour apparaître dans les autres pages du journal et je le proposai un dimanche, un jour où les rédacteurs en chef n’étaient pas souvent présents dans la discussion. »

De nombreuses personnes au journal pensaient que le rédacteur en chef de l’époque, Howell Raines, préférait les articles qui soutenaient le bien-fondé de la guerre. Mais Raines dit maintenant qu’il n’était pas pro-guerre, et qu’il ne s’est pas opposé à ce que mon histoire sur Prague fasse la une. « Je n’ai jamais dit à personne, à aucun niveau du Times, que je voulais des histoires qui soutiennent la guerre », m’a-t-il dit dans un courriel.

Pendant ce temps, Judy Miller, une journaliste passionnée basée à New York mais qui avait des sources au plus haut niveau de l’administration Bush, enchaînait les articles qui semblaient démontrer l’existence des armes de destruction massive en Irak. Ses récits ont aidé à établir le programme politique à Washington.

Miller et moi étions amis – en fait, j’étais probablement l’un de ses plus proches amis au bureau de Washington à l’époque. Au cours de l’année précédant le 11 septembre 2001, Miller avait travaillé sur une série remarquable d’articles au sujet d’Al-Qaïda, qui mettaient clairement en garde contre sa nouvelle puissance et ses nouvelles intentions. Dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, elle et moi nous sommes efforcés de faire la lumière sur le rôle d’Al-Qaïda dans les attentats et la riposte antiterroriste des États-Unis. Nous faisions tous deux partie d’une équipe qui remporta le prix Pulitzer du reportage explicatif en 2002 pour notre couverture du terrorisme et du 11 septembre.

Mais dans les mois qui précédèrent l’invasion de l’Irak en mars 2003, alors que Miller et d’autres reporters du Times faisaient déferler une série de gros articles qui éblouirent les rédacteurs en chef, je commençai à être déçu de voir que si peu de mes sources dans la communauté du renseignement étaient prêtes à me parler de ce qu’elles pensaient des arguments avancés par l’administration Bush en faveur de la guerre. J’entendais sans cesse des plaintes à mots couverts selon lesquelles la Maison-Blanche faisait pression sur les analystes de la CIA pour qu’ils triturent les faits et livrent des rapports de renseignements qui suivaient la ligne du parti sur l’Irak. Mais quand j’insistais, peu étaient prêts à donner des détails. Des intermédiaires me disaient parfois qu’ils recevaient des appels angoissés d’analystes de la CIA, mais quand je leur demandais de parler, ils refusaient.

Après des semaines de reportages à la fin de 2002 et au début de 2003, j’avais pu rassembler suffisamment d’éléments pour commencer à écrire des articles qui révélaient que les analystes du renseignement étaient sceptiques quant aux preuves de l’administration Bush pour justifier l’entrée en guerre, en particulier les affirmations de l’administration selon lesquelles il y avait des liens entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda.

Mais après que j’eus déposé le premier article, il resta dans le système informatique du Times pendant des jours, puis des semaines, restant intouché par les rédacteurs. J’interrogeai plusieurs rédacteurs sur le statut de l’article, mais personne ne savait.

Finalement, l’article fut publié, mais il avait été fortement expurgé et enterré au fin fond du journal. J’en écrivis un autre, et la même chose se produisit. J’essayai d’en écrire davantage, mais je commençais à comprendre le message. Il me semblait que le Times ne voulait pas de ces articles.

Ce qui m’irrita le plus, c’est que pendant qu’ils enterraient mes articles sceptiques, les rédacteurs ne faisaient pas seulement les gros titres avec des articles affirmant que l’Irak possédait des armes de destruction massive, ils exigeaient aussi que je les aide à faire correspondre des articles d’autres publications sur les prétendues ADM. J’en eus tellement marre que lorsque le Washington Post rapporta que l’Irak avait fourni du gaz neurotoxique aux terroristes, je refusai d’essayer de faire correspondre l’histoire. Un rédacteur en chef du bureau de Washington me cria dessus pour mon refus. Il vint à mon bureau avec un club de golf en me réprimandant après que je lui eus dit que l’histoire était un tissu de conneries et que je n’allais pas passer de coups de fil.

En guise de geste de protestation, je mis une pancarte sur mon bureau qui disait : « Vous fournissez les photos, je me charge de la guerre ». C’était la prétendue phrase de William Randolph Hearst, éditeur du New York Journal, à l’artiste Frederic Remington, qu’il avait envoyé à Cuba pour y décrire la « crise » avant la guerre hispano-américaine. Mes rédacteurs ne remarquèrent même pas le panneau.

U. S. Marines en mission dans la banlieue de Bagdad, en Irak, le 6 avril 2003. Photo : Gilles Bassigna/Gamma-Rapho/Getty Images

Alors que l’invasion de l’Irak était sur le point de commencer, je commençai à travailler sur une curieuse histoire qui m’aida à oublier mes batailles avec le Times au sujet des renseignement d’avant-guerre.

Je dois avouer que c’était étrange de faire une interview nu, mais c’est ce qu’une source clé exigeait.

En mars 2003, je me rendis à Dubaï pour interviewer un homme très anxieux. Il avait fallu des semaines de négociations, par le biais d’une série d’intermédiaires, pour organiser notre rencontre. Nous nous mîmes d’accord sur un hôtel de luxe à Dubaï, la capitale moderne des complots du Moyen-Orient.

Cependant, juste avant de nous réunir, la source imposa de nouvelles exigences. Il faudrait que l’on se parle nus dans le sauna de l’hôtel. Il voulait être sûr de ne pas être enregistré. Cela m’empêcha également de prendre des notes avant la fin de notre rencontre.

Mais ça en valait la peine. Il me raconta comment le Qatar avait offert l’asile à Khalid Cheikh Mohammed dans les années 1990, lorsqu’il était recherché pour ses liens avec un complot visant à faire exploser des avions de ligne américains. Les représentants qataris avaient offert à KCM un emploi de fonctionnaire et par la suite, l’avaient apparemment alerté quand le FBI et la CIA étaient sur le point de l’attraper, lui permettant de prendre la fuite en Afghanistan où il rejoignit les forces de ben Laden et où il devint le cerveau des attaques du 11 Septembre.

Plus tard, je pus vérifier cette histoire, qui était particulièrement importante du fait de la présence au Qatar du quartier général avancé de l’U.S Central Command, le centre de commandement militaire responsable de l’invasion de l’Irak.

Après la publication de cette histoire, je me sentis revigoré.

Ce printemps-là, juste au début de l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis, j’appelai la CIA pour recueillir leurs commentaires sur une affaire farfelue d’opération visant à remettre à l’Iran des plans nucléaires. L’opération voulait que la CIA donne aux Iraniens des plans erronés et que Téhéran s’en serve pour fabriquer une bombe qui serait en réalité inutilisable.

Le problème résidait dans l’exécution du plan secret. La CIA avait emprunté des plans nucléaires russes fournis par un russe passé du côté américain, que des scientifiques américains avaient ensuite truffés d’erreurs. La CIA avaient alors demandé à un autre Russe d’approcher les Iraniens. Il devait prétendre essayer de vendre ces documents à l’acheteur le plus offrant.

Mais les erreurs de conception dans les plans étaient flagrantes. Le russe qui était supposé les remettre eut peur que les Iraniens se rendent compte trop rapidement de la présence de ces erreurs et d’avoir des ennuis. Pour se protéger au moment de la remise des documents à la mission iranienne présente à Vienne, il ajouta une lettre mettant en garde contre la présence d’erreurs dans les plans. Ainsi, les Iraniens reçurent les plans nucléaires et furent aussi prévenus de la nécessité de chercher les erreurs qui y étaient incluses.

De nombreux représentants de la CIA pensaient que l’opération avait été mal orchestrée ou du moins avait échoué à atteindre ses objectifs. En Mai 2003, j’avais confirmé l’histoire grâce à de nombreuses sources, écrit un brouillon et appelé le bureau des relations publiques de la CIA pour recueillir leurs commentaires.

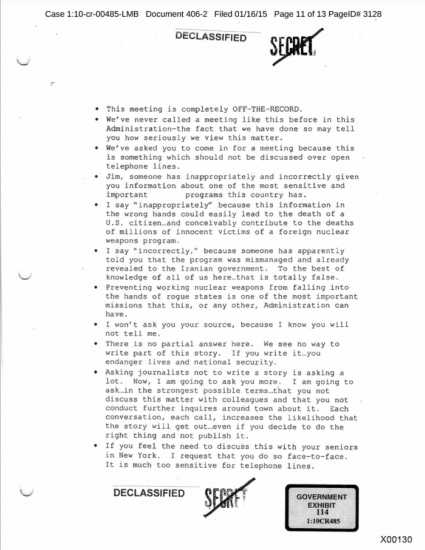

Au lieu de me répondre, la Maison Blanche appela immédiatement la directrice du bureau de Washington Jill Abramson et exigea d’organiser une réunion.

Condoleezza Rice me regarda droit dans les yeux. J’avais reçu des informations si sensibles que j’avais pour obligation d’oublier toute cette histoire, dit-elle.

Le jour suivant, Abramson et moi nous rendîmes dans l’aile ouest de la Maison-Blanche pour rencontrer la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice. Dans son bureau, situé au bout du couloir menant au Bureau Ovale, nous nous assîmes face à Rice et George Tenet, directeur de la CIA, ainsi que deux de leurs conseillers.

Rice me regarda droit dans les yeux. J’avais reçu des informations si sensibles que j’avais pour obligation d’oublier toute cette histoire, de détruire mes notes et de ne plus jamais appeler pour discuter de cette affaire avec qui que ce soit, dit-elle. Elle nous dit, à Abramson et moi, que le New York Times ne devrait jamais publier cette histoire.

J’essayai de retourner la situation. Je posai quelques questions à Tenet sur le programme iranien, parvint à obtenir confirmation de la véracité de l’affaire et il me fournit même quelques détails que je n’avais jamais entendus auparavant. Le seul point de controverse portait sur la mauvaise organisation de l’opération.

Rice affirma que l’opération était une alternative à une invasion complète de l’Iran, à l’image de la guerre que le président George W. Bush venait juste de déclarer en Irak. Je me rappelle l’avoir entendue dire : « Vous nous critiquez parce que nous déclarons la guerre à cause d’armes de destruction massive. Et bien c’est ce que nous pouvons faire à la place ». (Des années plus tard, quand Rice témoigna dans le procès Stirling, une copie des « points de discussion » qu’elle avait préparé pour nos entretiens fut inscrite sur la liste des preuves, même si je ne me rappelle pas l’avoir entendue évoquer beaucoup de ces points.)

Abramson dit à Rice et Tenet que la décision de publier l’article appartenait au rédacteur en chef du Times, Howell

Raines. Après la réunion, Abramson et moi nous sommes arrêtés pour déjeuner. Nous étions tous les deux abasourdis par le tir d’artillerie que nous venions d’essuyer. Mais je me rendais aussi compte que je venais d’obtenir une confirmation de haut niveau de cette histoire – une confirmation meilleure que je n’aurais jamais pu l’imaginer.

Juste après notre rencontre avec Tenet et Rice, le scandale de Jayson Blair éclata, forçant Raines à livrer une bataille intense pour sauver son emploi. Blair peut avoir été la cause immédiate de la crise, mais parmi le personnel du Times, Blair ne fut que le déclencheur qui permit à la rancœur accumulée contre Raines à cause de son mode de gestion de se manifester.

Abramson se souvient qu’après notre rencontre avec Rice, elle avait transmis l’histoire de l’Iran à Raines et au rédacteur en chef de l’époque, Gerald Boyd. Abramson m’a dit récemment : « Ils m’ont opposé un « non » rapide à la publication de l’article ». Elle a dit qu’elle avait dit à Raines et Boyd que Rice était prête à discuter de l’histoire avec eux sur une ligne téléphonique sécurisée qu’ils pourraient utiliser depuis d’une installation située dans l’est de Manhattan, mais elle a dit qu’ils n’avaient jamais demandé à faire ce pas, et elle ne les a pas poussés à le faire. Raines conteste cela. « Je n’ai pas été informé de cette rencontre [avec Rice et Tenet], et je ne me souviens pas non plus d’avoir été impliqué dans votre histoire de quelque façon que ce soit », a-t-il dit dans un courriel. (Boyd est mort en 2006.)

Raines quitta le journal au début du mois de juin 2003. Joe Lelyveld, le rédacteur en chef à la retraite, revint brièvement pour diriger le Times sur une base intérimaire. Je lui parlai par téléphone de l’histoire de l’Iran, mais il n’avait pas vraiment le temps de s’en occuper.

Lorsque Bill Keller fut nommé rédacteur en chef à l’été 2003, il accepta de discuter de l’histoire avec Abramson et moi. Entre-temps, Abramson avait été promu au poste de rédacteur en chef, le N°2 de Keller. Après avoir examiné l’article avec lui, Keller décida de ne pas le publier. J’essayai de le faire changer d’avis pendant toute l’année qui suivit, en vain.

Le torpillage de l’article sur l’Iran, survenant si peu de temps après les combats internes au sujet de la couverture des ADM, m’avait laissé déprimé. Je commençai à réfléchir à la possibilité d’écrire un livre qui inclurait l’histoire de l’Iran et qui présenterait la guerre contre le terrorisme d’une manière plus large que je ne pensais pouvoir le faire dans le Times.

Le procureur fédéral des États-Unis Patrick Fitzgerald prend la parole lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice le 28 octobre 2005, à Washington, D.C. Photo : Mandel Ngan/AFP/Getty Images

L’administration Bush réussissait à convaincre la presse de retenir ou de supprimer les reportages sur la sécurité nationale, mais le gouvernement n’avait pas encore lancé de campagne agressive pour traquer les lanceurs d’alerte et les journalistes. Tout changea avec l’affaire Valerie Plame.

En décembre 2003, le ministère de la Justice nomma Patrick Fitzgerald, alors procureur des États-Unis à Chicago, conseiller spécial chargé d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des hauts responsables de la Maison-Blanche auraient divulgué illégalement l’identité secrète de Plame comme agent de la CIA. Les détracteurs affirmaient que la Maison-Blanche de Bush l’avait vendue à la presse en guise de représailles contre son mari, l’ancien diplomate américain Joseph Wilson, qui avait critiqué la guerre en Irak.

Les libéraux anti-Bush voyaient l’affaire Valerie Plame et l’enquête sur les fuites comme une bataille par procuration au sujet de la guerre en Irak, plutôt que comme une menace potentielle pour la liberté de la presse.

Sans penser aux conséquences à long terme, de nombreux médias applaudirent Fitzgerald, l’exhortant à poursuivre énergiquement les hauts responsables de l’administration Bush pour découvrir qui était la source de la fuite. Les libéraux anti-Bush voyaient l’affaire Plame et l’enquête sur la fuite de Fitzgerald comme une lutte par procuration contre la guerre en Irak, plutôt que comme une menace potentielle pour la liberté de la presse.

Fitzgerald, un procureur semblable à l’inspecteur Javert dont le statut de conseiller spécial signifiait que personne au ministère de la Justice ne pouvait contrôler son action, commença à assigner à comparaître des journalistes de tout Washington et à exiger qu’ils témoignent devant un grand jury.

Il y eut à peine un murmure de désaccord de la part des libéraux quand Fitzgerald pressa un grand reporter après l’autre pour obtenir des informations. Seule Judy Miller préféra aller en prison plutôt que de coopérer. (Elle finit par témoigner après avoir reçu une décharge de sa source, I. Lewis « Scooter » Libby, un proche conseiller du vice-président Dick Cheney.)

Fitzgerald acquit une réputation de procureur coriace et pragmatique, et le fait qu’il ait malmené la presse de Washington n’entacha pas sa réputation. Il devint par la suite associé dans l’un des principaux cabinets d’avocats américains.

L’affaire Plame finit par se dissiper, mais elle avait créé un dangereux précédent. Fitzgerald avait assigné des journalistes à comparaître et les avait forcés à témoigner, devenant ainsi la plus grande vedette du ministère de la Justice. Il avait fait tomber les contraintes politiques, sociales et juridiques qui dissuadaient jusqu’alors les responsables gouvernementaux de s’en prendre aux journalistes et à leurs sources. Il devint un modèle pour les procureurs de carrière, qui voyaient que l’on pouvait monter au sommet du ministère de la Justice en s’attaquant aux journalistes et à leurs sources.

Les fonctionnaires de la Maison-Blanche, quant à eux, constatèrent que cibler les journalistes et mener des enquêtes agressives sur les fuites n’avait pas causé autant de revers politiques que prévu. L’entente informelle établie depuis des décennies entre le gouvernement et la presse – selon laquelle le gouvernement n’agirait que pour la forme dans le cadre d’enquêtes sur les fuites – était morte.

Le regard de Michael Hayden, nommé au poste de nouveau directeur de la CIA, lors d’une annonce concernant le personnel le 8 mai 2006, au bureau ovale de la Maison-Blanche. Photo: Roger Wollenberg-Pool/Getty Images

3. STELLAR WIND

[« Stellar Wind » ou « vent solaire » est le nom de code d’un programme de surveillance lancé sous l’administration Bush peu après le 11/09/2001, NdT]

À l’été 2003, le New York Times nomma Philip Taubman, un vieil ami de Bill Keller, nouveau chef du bureau de Washington. Taubman avait été le chef du bureau du Times de Moscou lorsque Keller avait remporté un prix Pulitzer en tant que correspondant là-bas. Taubman était à présent l’homme de Keller à Washington.

Taubman et moi nouâmes une relation amicale. Plus tôt au cours de sa carrière, il avait couvert des questions de sécurité nationale et de renseignement, et il semblait avide de scoops. Mais en 2004, je commençai à être en désaccord avec certaines de ses décisions. Ce printemps-là, j’appris que l’administration Bush avait découvert qu’Ahmad Chalabi, l’enfant prodige des néoconservateurs en Irak, avait dit à un responsable du renseignement iranien que l’Agence nationale de sécurité avait décrypté les codes iraniens.

C’était une énorme trahison de la part de l’homme que certains hauts responsables de l’administration Bush avaient autrefois envisagé d’installer à la tête du gouvernement irakien. Mais après que j’eus appelé la CIA et la NSA pour obtenir leurs commentaires, le directeur de la NSA, Michael Hayden, appela Taubman et lui demanda de ne pas publier l’article. Hayden soutenait que même si Chalabi avait dit aux Iraniens que les États-Unis avaient décrypté leurs codes, il n’était pas certain que les Iraniens le croyaient, et ils utilisaient toujours les mêmes systèmes de communication.

Taubman accepta, et nous nous sommes assis sur l’histoire jusqu’à ce que le bureau des affaires publiques de la CIA l’appelle et lui dise que quelqu’un d’autre la couvrait, et que nous ne devrions plus nous sentir obligés de ne pas publier. J’étais en colère parce que j’avais perdu une exclusivité, et je croyais que les arguments de Hayden contre la publication avaient été conçus simplement pour épargner de l’embarras à la Maison-Blanche au sujet de Chalabi.

Tout à coup, alors que nous étions à la porte d’entrée de la source, tout sortit.

Au printemps 2004, alors que l’affaire Plame s’intensifiait et commençait à changer la dynamique entre le gouvernement et la presse, je rencontrai une source qui me dit de façon énigmatique qu’il se passait quelque chose de vraiment énorme et de vraiment secret au sein du gouvernement. C’était le plus grand secret que la source eût jamais entendu. Mais la source était trop nerveuse pour en parler avec moi. Une nouvelle crainte au sujet d’enquêtes approfondies sur les fuites se répandait. Je décidai de rester en contact avec la source et de soulever à nouveau la question.

Au cours des mois qui suivirent, je rencontrai la source à maintes reprises, mais la personne ne semblait jamais disposée à divulguer ce que nous avions commencé à appeler « le plus grand secret ». Enfin, à la fin de l’été 2004, alors que je terminais un entretien avec la source, je déclarai que je devais connaître le secret. Tout à coup, alors que nous étions à la porte d’entrée de la source, tout sortit. Au cours d’une dizaine de minutes, la source fournit un aperçu détaillé du vaste programme d’espionnage national de la NSA après le 11 septembre 2001, dont j’appris plus tard qu’il portait le nom de code Stellar Wind.

La source m’apprit que la NSA avait mis sur écoute des Américains sans mandat, sans l’approbation du tribunal. La NSA recueillait également les enregistrements téléphoniques et électroniques de millions d’Américains. L’opération avait été autorisée par le président. L’administration Bush était engagée dans un vaste programme d’espionnage intérieur qui était probablement illégal et inconstitutionnel, et seule une poignée de personnes soigneusement sélectionnées au sein du gouvernement le savait.

Je restai sous le choc après cette rencontre, mais en tant que journaliste, j’étais aussi ravi. Je savais que c’était l’histoire d’une vie.

La NSA avait suivi des règles strictes contre l’espionnage domestique pendant 30 ans, depuis que l’enquête de la commission Church [commission formée à l’initiative du Sénat des États-Unis et dirigée en 1975 par le sénateur démocrate Frank Church. Elle a été formée à la suite du scandale du Watergate, NdT] sur les abus commis par les services de renseignement dans les années 1970 avait conduit à une série de réformes. Une des mesures de la réforme, la loi de 1978 sur la surveillance du renseignement étranger, rendait illégale l’écoute clandestine des Américains par la NSA sans l’approbation d’un tribunal secret de la FISA [Foreign Intelligence Surveillance Act, NdT]. Ma source venait de me révéler que l’administration Bush ignorait secrètement la loi exigeant des mandats de perquisition du tribunal de la FISA.

Rapidement, je commençai à penser à la façon dont je pourrais confirmer cette histoire et par chance, je trouvai la bonne personne, une source qui d’habitude n’aimait pas livrer beaucoup d’informations mais qui acceptais parfois de confirmer ce que j’avais entendu dire ailleurs. Alors que nous étions assis seuls dans un bar tranquille, je dis à la source ce que j’avais entendu dire sur le programme de la NSA et immédiatement, il fut clair que la source était au courant de ce secret qui la troublait.

La source m’expliqua de nombreux détails techniques du programme secret d’espionnage national mené par la NSA pour l’administration Bush, me décrivant comment la NSA avait pris le contrôle des passerelles d’échanges géantes présentes le long des frontières entre les réseaux de télécommunications domestique et internationale dans le but d’aspirer l’ensemble du trafic téléphonique international ainsi que les courriels envoyés ou reçus par des Américains.

Alors que je travaillais pour trouver plus de personnes avec qui parler de cette histoire, je réalisai que le journaliste assis à côté de moi au bureau de Washington, Eric Lichtblau, entendait dire des choses similaires. Lichtblau couvrait le Département de la Justice. Quand il est arrivé au journal en 2002, j’avais été jaloux de ses talents de journaliste, plus particulièrement de sa capacité à développer son réseau de sources. Je laissai parfois ma rancœur prendre le dessus ; je me rappelle d’une rencontre avec Abramson pendant laquelle j’avais été ouvertement dédaigneux d’une histoire exclusive sur laquelle travaillait Lichtblau. Mais il ne m’en a jamais tenu rigueur et nous commençâmes à devenir amis et à collaborer pour certains articles.

Litchblau avait appris d’une source que quelque chose de potentiellement illégal se passait au DOJ [Ndt : Department of Justice, Département de la Justice], que ses représentants semblaient passer outre les lois nécessitant l’obtention de mandats pour la mise sur écoute et que le Ministre de la Justice John Ashcroft pourrait être impliqué.

Lichtblau et moi comparâmes nos notes et nous réalisâmes que nous entendions probablement parler de la même histoire. Nous décidâmes de travailler ensemble.

Chacun de nous continua à creuser, parlant à plus de personnes. Nous commençâmes à faire des entretiens communs et découvrîmes que nous avions des façons de pratiquer le journalisme très différentes. Alors que j’aimais laisser la source parler de tout ce qui lui passait par la tête, Lichtblau aimait aller directement à l’essentiel, quitte à harceler ses sources pour leurs faire cracher leurs informations. Nos approches étaient complémentaires et nous développâmes malgré nous une dynamique de bon flic-mauvais flic. Lichtblau donnait souvent à nos sources des surnoms imagés, ce qui nous permettait de parler plus facilement d’elles sans révéler leurs identités. Il surnomma une source précoce de l’affaire de la NSA « Vomit Guy » parce que quand il dit à cette source de quoi il voulait parler, la source dit à Litchblau qu’il était tellement écœuré par ce sujet qu’il en avait envie de vomir.

A l’automne 2004, nous avions un brouillon de cette l’histoire. Je sentais qu’il était temps de franchir la porte d’entrée et je décidai de façon impulsive de mentir pour me frayer un chemin jusqu’aux plus hautes sphères de la NSA. J’appelai le porte-parole de la NSA, Judy Emmel, et lui dis que je devais immédiatement parler à Hayden. Je lui dis que c’était urgent et que l’objet de mon appel était confidentiel.

Elle me mit en communication tout de suite. J’étais abasourdi que mon bluff ait marché mais maintenant que j’étais en communication avec Hayden, je devais me dépêcher de penser à ce que je voulais lui demander. Je décidai de lui lire les premiers paragraphes du brouillon que Lichtblau et moi rédigions. Lichtblau était assis à côté de moi, me fixant attentivement pendant que je lisais au téléphone à Hayden le début de l’article. J’étais assis devant mon ordinateur, prêt à noter tout ce que dirait Hayden.

Après avoir lu les premiers paragraphes, Hayden poussa un cri de surprise puis bégaya pendant un moment. Finalement, il dit que peu importait ce que faisait la NSA, c’était légal et opérationnellement valide. Je le poussai davantage mais il refusa d’en dire plus et raccrocha.

L’administration Bush s’était engagée dans un programme massif d’espionnage national qui était probablement illégal et anticonstitutionnel et seulement une poignée de personnes du gouvernement triées sur le volet étaient au courant.

Hayden avait pratiquement confirmé cette histoire. Il semblait évident d’après sa réaction qu’il savait exactement de quoi je parlais et il avait commencé à se défendre avant de décider de mettre un terme à la conversation. Après avoir expliqué à Litchblau ce que Hayden venait de dire, je me dirigeai vers le bureau de Taubman pour lui apprendre la nouvelle. « Je pensais que c’était un scoop sensationnel mais je savais que nous serions confrontés à des questions difficiles concernant sa publication et le fait qu’elle puisse saper les efforts américains pour empêcher la survenue d’une attaque similaire à celle du 11 Septembre » me confiait récemment Taubman dans un courriel.

Quelques jours plus tard, Hayden appela Taubman et lui demanda de ne pas publier l’histoire sur la NSA. Taubman écouta mais resta réservé. C’était le début de ce qui se transforma en plus d’une année de négociations entre le Times et l’administration Bush car les hauts-fonctionnaires cherchèrent à maintes reprises à supprimer l’histoire sur la NSA.

Quelques jours plus tard, Taubman et moi nous rendîmes au Old Executive Office Building [NdT : bâtiment annexe de la Maison-Blanche abritant le bureau exécutif du Président américain] pour rencontrer John McLaughlin, alors directeur intérimaire de la CIA après avoir récemment remplacé Tenet à ce poste, ainsi que John Moseman, directeur de cabinet de McLaughlin. Nous nous rencontrâmes dans le bureau que le directeur de la CIA occupait dans l’OEB [NdT : Old Executive Office Building] pour rester proches de la Maison-Blanche. La rencontre, première d’une longue série entre le Times et le gouvernement à propos de l’affaire de la NSA, fut étrange. A la différence de ma rencontre avec Tenet et Rice à propos de l’histoire iranienne, qui avaient confirmé l’histoire tout en nous demandant de l’étouffer, McLaughlin et Moseman refusèrent catégoriquement de confirmer que l’affaire de la NSA était vraie, même quand ils nous demandèrent de ne pas la sortir. Ils continuèrent à employer des termes hypothétiques, disant que si un tel programme existait, il serait important pour les États-Unis qu’il reste secret et que les journaux américains ne devraient pas en parler.

J’avais maintenant été confronté de nombreuses fois à cette façon de procéder de l’administration Bush et leurs mises en garde désespérées quant à la sécurité nationale ne m’impressionnaient plus. Ils avaient crié au loup de trop nombreuses fois pour rester crédibles.

Taubman ne leur donna aucune réponse quant à la publication de l’article par le Times, leur disant que la décision reviendrait à Keller. Il leur demanda également de nous avertir s’ils apprenaient qu’une autre organisation traitait la même histoire.

Dans ses mémoires Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror publiées en 2016, Hayden se souvient que ce qu’il avait entendu de McLaughlin et Moseman l’avait convaincu de la possibilité de négocier avec Taubman mais pas avec moi. « Taubman semblait être réfléchi et complètement réfléchi. Risen était décrit comme quelqu’un d’odieux, d’ergoteur et de combatif, ne commentant que pour contester avec pour leitmotiv le droit du public d’être au courant », écrit Hayden. « Des notes contemporaines indiquaient que Taubman comprenait le sérieux de la question alors que Risen n’en avait franchement rien à faire ». Hayden écrit qu’en conséquence de cette estimation, « nous devînmes plutôt communicatifs – avec Taubman. »

Alors que Lichtblau et moi continuions notre enquête, nous réalisâmes que nous devions acquérir une meilleure compréhension de la façon dont fonctionnent les réseaux de télécommunications américains et internationaux. Je passai une journée à la bibliothèque de l’Université de Georgetown à lire attentivement revues techniques et travaux académiques portant sur l’industrie des télécommunications. J’appelai le siège d’AT&T’s [NdT : compagnie américaine de télécommunications] et dis au porte-parole de la compagnie que je voulais en apprendre plus sur l’infrastructure du système téléphonique et plus particulièrement sur les gros commutateurs qui redirigeaient les trafics téléphonique et internet aux États-Unis. Je ne dis pas au porte-parole la raison de mon intérêt pour ces problèmes obscurs, sinon que c’était pour un article pour le New York Times.

Au début, le porte-parole fut très aimable et coopératif et dit qu’il serait heureux de me mettre en contact avec des experts techniques d’AT&T, ajoutant qu’il pourrait être en mesure d’organiser une visite de leurs locaux. Mais je n’entendis plus jamais parler de lui. Je rappelai plusieurs fois mais il ne me rappela jamais. J’ai finalement deviné que quelqu’un au sein de l’administration Bush avait vivement conseillé à AT&T de ne plus me parler.

Bill Keller, ancien rédacteur en chef du New York Times, en 2013. Photo: Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images

Au cours du mois d’octobre 2014, Lichtblau et moi continuâmes à enquêter et écrire. Parfois, nous écrivions depuis ma maison située en dehors de Washington, prenant des pauses pour regarder les épiques play-offs de base-ball entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York. Rebecca Corbett, notre rédactrice du bureau de Washington, avait travaillé avec nous sur l’article.

Nous opérions avec en toile de fond la campagne présidentielle de 2004 opposant George W. Bush et John Kerry. Une semaine ou deux avant l’élection, Lichtblau et moi, ainsi que Corbett et Taubman, nous rendîmes à New York pour rencontrer Keller et Abramson et décider si l’histoire serait publiée ou non.

Nous nous assîmes dans l’alcôve située à l’arrière du bureau de Keller dans le vieux bâtiment du Times situé sur la 43ème rue. C’était un recoin confortable aux murs tapissés de livres dans lequel j’étais venu une fois auparavant, quand j’avais essayé de faire changer d’avis Keller pour la publication de l’article CIA-Iran. Lichtblau, Corbett et moi plaidâmes fermement en faveur de la publication de l’article sur la NSA.

Dans cette petite pièce, nous nous lançâmes dans un vif débat sur la possible publication de l’article, dominé par la tension intrinsèque entre la sécurité nationale et le droit du public d’être informé. Un des problèmes centraux tenait dans la légalité du programme de la NSA. Keller semblait sceptique quant aux arguments de nos sources affirmant que le programme était illégal et potentiellement anticonstitutionnel. Il y eut des échanges tendus.

Je dis à Keller que je pensais que c’était le genre d’histoire qui avait forgé le prestige du New York Times dans les années 1970, quand Seymour Hersh avait révélé une séries d’abus de la part des services de renseignement. Keller ne sembla pas impressionné ; de mémoire, il qualifia ma comparaison de l’affaire de la NSA avec le travail d’Hersh de « facile ». (Je ne pense pas que ma remarque était creuse mais elle était probablement arrogante.)

Alors que la réunion se prolongeait et que Keller restait peu convaincu par chacune des raisons que nous avançions en faveur de la parution de l’article, mon désespoir grandissait de ne pas parvenir à trouver l’argument qui le ferait changer d’avis. Finalement, Je lui dis que si nous ne sortions pas l’histoire avant l’élection, une source essentielle pourrait bien aller voir ailleurs et un autre journal pourrait alors la publier.

C’était le pire argument à donner à Keller. Il fit machine arrière, se demandant à voix haute si la source n’avait pas une arrière-pensée politique. Il dit qu’il ne céderait pas à la contrainte pour publier l’article avant l’élection car il ne voulait pas laisser un impact politique potentiel affecter sa prise de décision journalistique. Je soulignai que s’il décidait de ne pas sortir cette histoire avant l’élection, ça aurait aussi un impact mais il sembla ignorer mon commentaire.

A la fin de la réunion, il dit qu’il avait décidé de ne pas publier l’article. Dans une interview récente, Keller a admis que mon argument selon lequel une des sources pourrait parler de cette histoire à un autre journal avait eu une influence sur sa décision. « Ça a allumé le signal d’alarme dans ma tête », se souvient Keller, ajoutant qu’il avait pensé « nous avons une source cruciale hostile ».

Maintenant, Keller dit aussi que le climat général qui régnait dans le pays en 2004 place sa décision de ne pas publier cet article dans un contexte important. Dans un entretien datant de 2013 avec la rédactrice publique [personne attachée à un journal et disposant d’une rubrique en première page pour évaluer et éventuellement critiquer la ligne éditorial, qui sert aussi de médiateur avec le public, NdT]du Times de l’époque Margaret Sullivan, il revint sur cette histoire, disant que « trois ans après le 11 Septembre, nous, en tant que nation, étions encore sous le choc du traumatisme, et nous, en tant que journaux, n’en étions pas immunisés. Ce n’était pas une sorte d’extase patriotique. C’était un sentiment aigu que le monde était un endroit dangereux. »

Le rejet de Keller était un revers. Mais après l’élection, Lichtblau et moi convainquîmes les rédacteurs de nous laisser reprendre notre travail sur cette histoire. Alors que nous cherchions d’autres sources, nous commençâmes à sentir l’effet dissuasif de la nouvelle approche du gouvernement concernant les enquêtes sur les fuites. Au sein du petit cercle de personnes du gouvernement qui était au courant du programme de la NSA, nombreux étaient ceux qui savaient que nous enquêtions sur celui-ci et qui avaient peur de nous parler. Par une nuit neigeuse de Décembre 2004, nous nous rendîmes au domicile d’un représentant qui, selon Lichtblau, était au courant du programme de la NSA. Quand il ouvrit la porte, il reconnu Lichtblau et devina rapidement la raison de notre venue. Il commença à nous réprimander pour être venus à l’improviste, nous dit de partir immédiatement et referma la porte. Il semblait inquiet que quelqu’un ait pu nous voir devant chez lui.

Une fois de plus, le journal reprit ses réunions avec les plus hauts représentants de l’administration qui voulaient nous empêcher de publier cette histoire. Au cours des semaines qui suivirent l’élection, Lichtblau, Taubman et moi nous rendîmes au Département de la Justice pour rencontrer James Comey, adjoint du ministre de la Justice et Alberto Gonzales, conseiller de la Maison-Blanche. Ashcroft venait de démissionner, et même si ça n’avait pas encore été annoncé, il était clair que Gonzales était sur le point de le remplacer au poste de ministre de la Justice. C’était maintenant au tour de Gonzales de nous convaincre d’enterrer cette histoire.

Mais quand la réunion débuta, c’est à peine si Gonzales prononça quelques mots ; il semblait que l’administration était momentanément heureuse d’avoir traversé la période électorale sans que notre article ait été publié et l’ambiance dans la salle de réunion était plus détendue que d’habitude. Comey fut celui qui parla le plus. Même s’il admettait avoir quelques scrupules à propos du programme, il continua d’insister sur son caractère trop important pour être rendu public et que nous ne devions pas publier notre article. (Comey ne révéla pas que lui-même, ainsi que plusieurs autres hauts représentants du Département de la Justice et le directeur de l’époque du FBI Robert Mueller avaient failli démissionner en raison de certains aspects du programme un peu plus tôt au cours de l’année 2004.)

Au même moment, Hayden, qui avait clairement décidé de concentrer sur Taubman sa campagne de lobbying visant à empêcher le Times de publier l’histoire, l’invita au siège de la NSA mais sans Lichtblau ni moi, et l’autorisa à discuter avec des représentants de la NSA directement impliqués dans le programme d’espionnage national. A la suite de quoi, Taubman nous dit, à Lichtblau et moi, qu’il ne pouvait pas nous dire ce qu’il avait appris. Aujourd’hui, Taubman dit que l’objectif de Hayden « était de me montrer le programme de façon officieuse pour que je comprenne mieux son fonctionnement et pourquoi sa révélation nuirait à la sécurité nationale des États-Unis. »

« Quand je suis revenu au bureau, je me rappelle que sans surprise, Eric et toi étiez impatients de connaître les détails de la réunion », me dit Taubman dans un courriel. « J’ai décrit ma visite de façon générale mais j’ai dit que j’avais accepté de ne rien dire des détails techniques que j’avais appris mais d’utiliser mes connaissances en vous disant si je voyais quoi que ce soit dans votre brouillon de l’article que je pensais être incorrect. »

« Quand quelqu’un vous donne ce genre d’accès et vous dit que des vies sont en jeu, vous le prenez au sérieux » – Bill Keller

Keller dit maintenant que la relation de Taubman avec Hayden joua un rôle important dans sa décision de ne pas publier l’histoire. « Un des facteurs était certainement le fait que Taubman connaissait plutôt bien Hayden et lui faisait confiance », me dit Keller. « Hayden invita Taubman à l’endroit même où les gars travaillaient sur le programme de la NSA. Quand quelqu’un vous donne ce genre d’accès et vous dis que des vies sont en jeu, vous le prennez au sérieux. »

Au même moment, la Maison Blanche décidait d’engager les membres du « Gang of Eight », une poignée de membres dirigeants du Congrès qui avaient été secrètement informés du programme alors que le reste du Congrès était maintenu dans l’ignorance. Jane Harman, démocrate haut placée membre du Comité de Renseignement de la Maison Blanche, appela Taubman et fit valoir ses arguments pour que le New York Times ne publie pas cette histoire.

Quand récemment j’ai questionné Taubman à ce sujet, il a sous endendu que l’appel d’Harman résultait de ses discussions avec le gouvernement. Taubman se rappelle avoir dit à Hayden ou RIce que le Times avait besoin d’entendre de la part des dirigeants des comités de renseignements du Congrès les noms de ceux qui étaient au courant de l’existence du programme. « Jane Harman accepta de me parler à la condition que l’appel soit officieux. Elle m’a dit qu’elle et ses collègues, Démocrates et Républicains, soutenaient vivement le travail de la NSA et exigeaient que le [Times] ne le rende pas public. »

A la mi-Décembre 2004, l’histoire avait de nouveau été reportée, donc Lichtblau, Corbett et moi recommençâmes à plaider en faveur de sa parution dans le journal.

Cette fois, au lieu de nous rendre à New York, nous organisâmes une série de réunions secrètes avec Taubman dans son bureau de Washington. Les compte-rendus additionnels et le travail de ré-écriture ne l’impressionnèrent pas. Il acceptait les arguments de l’administration Bush selon lesquels l’article nuirait à la sécurité nationale. Il démolit l’histoire. Cette fois, Keller n’était pas directement impliqué dans nos réunions. L’histoire de la NSA sembla alors enterrée pour de bon.

J’étais sur le point de partir pour un congé prévu de longue date afin d’écrire un livre sur la CIA et l’administration Bush. J’étais furieux que le Times ait enterré les histoires sur l’Iran et la NSA et que la Maison Blanche ait réussi à dissimuler la vérité. Je me dis que si je continuais à accepter ces décisions de tronquer, enterrer ou purement supprimer tant d’articles, comme je l’avais fait au cours des dernières années, je ne pourrais plus me respecter moi-même.

Je décidai d’ajouter les affaires de l’Iran et de la NSA dans mon livre. J’étais quasiment sûr que ça mènerait à mon renvoi du Times. J’étais à bout de nerfs mais Penny, ma femme resta inflexible. « Je perdrai tout respect pour toi si tu ne le fais pas », me dit-elle, scellant ma décision.

Pendant toute la première partie de l’année 2005, je travaillai chez moi sur State of War, dont la publication devait être assurée début 2006 par Free Press, une filiale de Simon and Schuster. Après avoir écrit le chapitre sur le programme d’espionnage national de la NSA, j’appelai Lichtblau et lui demandai de venir chez moi. À son arrivée, je lui dis de s’asseoir, de lire le chapitre et de me dire s’il était d’accord pour que j’ajoute cette histoire dans mon livre. Quand il eut fini sa lecture, il plaisanta en disant que j’avais enterré le chapeau [court texte en tête d’article concentrant l’essentiel de l’information de l’article, NdT] et je lui rappelai sèchement qu’écrire un livre était un travail différent de l’écriture d’articles. Il me donna son accord pour inclure le chapitre dans le livre comme il savait que l’histoire était enterrée au Times. Il me demanda simplement de le citer dans le chapitre – et d’écrire son nom correctement.

Pendant que j’étais en congé pour l’écriture de mon livre, Lichtblau était dans une position plus que difficile. Écarté par ses éditeurs de tout travail sur le programme de la NSA, il avait été affecté à la couverture du débat qui se tenait au Congrès à propos de la ré-autorisation du Patriot Act. Mais Lichtblau savait que le débat concernant la façon de trouver l’équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles était une mascarade tant que l’existence du programme d’espionnage national de la NSA serait caché au grand public. La Maison-Blanche autorisa le Congrès à débattre publiquement de cet équilibre, même après que George W. Bush eut secrètement décidé de quel côté pencherait la balance. « Étant au courant du programme de la NSA, je trouvai de plus en plus gênant de relater de façon sérieuse les sermons des uns et des autres », écrivit plus tard Lichtblaudans son livre Bush’s Law : The Remaking of AMerican Justice paru en 2008. « En revenant au bureau après une séance du Congrès concernant le Patriot Act que je couvrais en ce printemps 2005, j’étais tellement frustré que je me rendis directement au bureau de Rebecca Corbett pour lui suggérer qu’un quelqu’un d’autre devrait peut-être couvrir tout ce débat du Congrès ; vu ce que nous savions, lui dis-je, je ne me sentais plus à l’aise pour couvrir ce qui semblait être un jeu washingtonien de bonneteau… J’étais coincé dans cette histoire. »

Alors qu’il assistait à une séance du Congrès, Lichtblau écouta Harman plaider en faveur de restrictions plus serrées du Patriot Act pour éviter que des abus nuisent aux libertés individuelles. Lichtblau savait que Harman avait été mise au courant du programme de la NSA et avait appelé le Times pour enterrer notre histoire; il sortit donc à sa suite dans le hall pour lui en parler. Mais quand il lui demanda comment elle pouvait accorder ses demandes pour la limitation du Patriot Act avec ce qu’elle savait du programme de la NSA, Harman le réprimanda d’aborder le sujet. « Chassant ses assistants, elle m’agrippa par le bras et m’entraîna à l’écart, vers une partie plus reculée du couloir du Capitole », écrit-il dans son livre. « Vous ne devriez pas parler de ça ici », le houspilla-t-elle dans un murmure. « Ils ne sont même pas au courant de ça », dit-elle, désignant ses assistants, qui observaient maintenant notre conversation avec une confusion évidente. « Le Times a pris la bonne décision en ne publiant pas cet article. »

Je revins congé pour l’écriture de mon livre en mai 2005 et je terminai mon manuscrit plus tard cet été-là. À la fin de l’été ou au début de l’automne, après que j’eus remis les derniers chapitres à mon éditeur et alors que le processus d’édition chez Free Press était pratiquement terminé, je décidai de faire connaître au Times l’objet de mes travaux.

J’envoyai un courriel à Jill Abramson, qui était alors à New York, et je lui dis que je mettais dans mon livre les articles sur la NSA et sur l’Iran.

La réaction fut rapide. En l’espace de quelques minutes, Taubman se tenait près de mon bureau, l’air mécontent, exigeant de me parler. On alla dans son bureau. Il dit fermement que j’étais insubordonné et que je me révoltais contre les décisions éditoriales du Times.

« Mon point de vue était que vous et le Times étiez copropriétaires de l’article, que les principaux responsables de l’information, après mûre réflexion, avaient décidé de ne pas publier l’article et que vous n’aviez pas le droit unilatéral de le publier dans votre livre », a rappelé M. Taubman récemment. « À l’époque, je craignais que vous n’alliez de l’avant avec une décision hasardeuse que vous aviez prise en l’absence de consultation avec moi ou Bill. »

Taubman se souvient également qu’il était en colère parce qu’il pensait que je l’avais induit en erreur avant mon départ en congé pour écrire en lui laissant croire que j’allais écrire une biographie de George Tenet. Il a probablement raison.

Il voulait que je retire l’histoire de la NSA de mon livre. Je répondis que je voulais que l’histoire de la NSA soit publiée à la fois dans le Times et dans mon livre.

Nous recommençâmes à parler presque tous les jours de la façon de résoudre notre impasse. Au début, je suggérai au journal de publier l’histoire de la NSA quand mon livre serait sorti, dans le genre d’arrangement que le Washington Post semblait avoir avec Bob Woodward. Le Post publiait régulièrement des extraits des livres de Woodward sur sa page d’accueil, ce qui apportait au journal les scoops de Woodward en même temps qu’une formidable publicité à ses livres.

Cette proposition n’aboutit pas. Finalement, Taubman rétorqua que le journal n’envisagerait de publier l’article sur la NSA que si j’acceptais d’abord de le retirer de mon livre et de lui donner ainsi l’occasion de reconsidérer sa publication sans pression excessive. Mais je savais que la seule raison pour laquelle le Times envisageait même de publier l’histoire de la NSA était que je la laisserais dans mon livre.

Abramson déclara qu’elle avait dit à Keller que « ils auraient l’air d’imbéciles » s’ils retenaient encore l’histoire alors qu’elle serait apparue dans mon livre.

Nous étions à couteaux tirés, et le compte à rebours progressait pour la publication de janvier 2006 de State of War. Lorsque je rapportai à Lichtblau ce qui se passait, il plaisanta : « Ce n’est pas n’importe quel pistolet que tu leur mets sur la tempe. C’est un Uzi. »

En faisant des recherches pour ce récit personnel, j’ai été surpris d’apprendre qu’Abramson se souvient que le courriel que je lui avais adressé n’était pas ce qui avait déclenché un débat entre les rédacteurs en chef du Times sur ce qu’il fallait faire au sujet de l’histoire de la NSA et de mon livre. Abramson dit qu’au moment où je lui avait envoyé ce courriel, elle savait déjà que je mettais l’article sur la NSA dans mon livre. Elle dit qu’un autre journaliste du bureau de Washington lui avait dit plus tôt que j’allais le faire, et qu’elle avait déjà informé Bill Keller sur mes projets. Elle a déclaré qu’elle avait dit à Keller « qu’ils auraient l’air stupides » s’ils retenaient encore la publication de l’histoire alors qu’elle serait apparue dans mon livre. Abramson se rappelle lui avoir dit : « Le programme classifié sera connu publiquement quand le livre de Jim sera publié. Alors à quoi bon continuer de le retenir ? » « J’avais déjà révisé l’édition avec Keller une ou deux fois – peut-être plus », m’ a confié récemment Abramson. « Je voulais que l’histoire soit publiée ».

À part Éric Lichtblau, les principaux rédacteurs du Times, et moi-même, seuls quelques personnes au journal étions au courant de l’article sur la NSA ou du débat intense en cours sur la question de savoir s’il fallait le publier. Lichtblau et moi nous promenions parfois dans Farragut Square, juste à côté, quand nous voulions parler en toute confiance. Devant la plupart des autres journalistes et rédacteurs en chef du bureau, j’essayais de me comporter comme si rien d’inhabituel ne se passait, mais je suis sûr que certains soupçonnaient qu’il y avait quelque chose.

Cet automne-là, je craignais tellement que le Times ne publie pas l’histoire de la NSA et d’être viré que je pris rendez-vous avec un autre organe de presse national au sujet d’un emploi. Je dis à un rédacteur en chef que j’avais un article important que le Times avait refusé de publier sous la pression de la Maison-Blanche. Je ne dis rien au sujet de l’article, mais je dis que s’ils m’engageaient, je leur donnerais l’histoire. Le rédacteur en chef répondit que leur journal ne publierait jamais un article si la Maison-Blanche soulevait des objections pour des raisons de sécurité nationale. Je quittai cette réunion plus déprimé que jamais.

Après une longue série de conversations litigieuses qui ont duré plusieurs semaines à l’automne 2005, je trouvai finalement un compromis difficile avec les rédacteurs en chef. Ils laisseraient Lichtblau et moi recommencer à travailler sur l’affaire de la NSA, et le journal reprendrait les pourparlers avec l’administration Bush pour savoir s’ils pouvaient la publier. Mais si le journal décidait encore une fois de ne pas publier l’histoire, je devais la retirer de mon livre. J’acceptai ces conditions, mais je savais secrètement qu’il était déjà trop tard pour retirer le chapitre de mon livre, et je n’avais aucune intention de le faire. Je pariai que le Times publierait l’histoire avant la publication du livre. Mais je savais aussi que si les éditeurs ne le faisaient pas, je perdrais probablement mon emploi.

Curieusement, les rédacteurs en chef du Times semblèrent ignorer l’article sur l’Iran, même s’ils savaient qu’il serait aussi dans le livre. Peut-être que l’article sur la NSA était plus frais dans leur esprit. Nous n’eûmes pas de discussions significatives sur la question de savoir s’il fallait publier l’article sur l’Iran dans le journal, et les rédacteurs ne se sont jamais plaint de ma décision de le publier dans mon livre. (En 2014, Jill Abramson a dit dans une interview avec « 60 Minutes » qu’elle regrettait de n’avoir pas insisté davantage pour que le Times publie l’histoire CIA-Iran.)

Les rédacteurs en chef entamèrent une nouvelle série de réunions avec des responsables de l’administration Bush, qui étaient apparemment surpris que le Times ressuscite l’histoire de la NSA. Je fus exclu de ces conversations. Au cours de chacune des réunions au cours desquelles ils cherchèrent à convaincre les rédacteurs en chef de ne pas publier l’article, les responsables de l’administration Bush répétèrent à maintes reprises que le programme de la NSA était le joyau des programmes antiterroristes de la nation et qu’il épargnait des vies américaines en mettant fin aux attaques terroristes.

Les réunions traînèrent jusqu’ à l’automne 2005. Michael Hayden, qui est aujourd’hui le principal directeur adjoint du Bureau national du renseignement, a souvent pris les devants et a continué de rencontrer Philip Taubman. Au cours d’une réunion, Taubman et Bill Keller assistèrent à une séance d’information secrète au cours de laquelle des représentants officiels décrivirent les succès du programme antiterroriste. Mais quand les deux rédacteurs en chef revinrent au bureau de Washington, ils dirent à Lichtblau et moi que leur séance d’information avait été officieuse et tellement secrète qu’ils ne pouvaient pas partager ce qu’ils avaient entendu.

Lichtblau et moi nous rendîmes compte que les responsables de l’administration Bush avaient induit Keller et Taubman en erreur. Les fonctionnaires leur avaient dit qu’en vertu du programme d’espionnage domestique secret de la NSA, l’agence n’avait en fait pas écouté d’appels téléphoniques ni lu de courriels sans mandats approuvés par le tribunal.

Ils avaient insisté sur le fait que l’agence ne faisait qu’aspirer les métadonnées, en récupérant des traces d’appels téléphoniques et des adresses électroniques. Le contenu des appels téléphoniques et des courriels n’était pas surveillé, avaient déclaré les responsables aux rédacteurs en chef. Ce n’était pas vrai, mais le gouvernement avait essayé de convaincre Keller et Taubman que Lichtblau et moi avions exagéré la portée de l’histoire.

Cela prit du temps, mais Lichtblau et moi réussîmes finalement à persuader Keller et Taubman qu’ils avaient été trompés. Lors de notre récente entrevue, Keller a dit qu’une fois qu’il s’est rendu compte que l’administration avait été malhonnête avec lui, il a commencé à changer d’avis sur la publication de l’histoire.