Noam Chomsky est le critique de l’empire américain le plus célèbre au monde. Aucun intellectuel vivant ne peut rivaliser. Même John Mearsheimer, le théoricien des relations internationales bien connu pour ses critiques des relations étrangères des États-Unis, ne lui arrive pas à la cheville : une recherche Google Ngram révèle rapidement le nombre de fois où le nom de Chomsky apparaît dans des textes en anglais, par rapport à celui de Mearsheimer. Et Chomsky n’est pas seulement l’un des écrivains les plus cités sur le thème des relations extérieures des États-Unis. Il est également un des rares érudits à être passé du monde universitaire à la culture populaire. Son nom apparaît dans des chansons du groupe punk NOFX (« And now I can’t sleep from years of apathy / All because I read a little Noam Chomsky ») et de l’humoriste Bo Burnham (« My show is a little bit silly / And a little bit pretentious / Like Shakespeare’s willy / Or Noam Chomsky wearing a strap-on »). Le psychologue interprété par Robin Williams dans Good Will Hunting fait référence à Chomsky pour démontrer sa bonne foi intellectuelle auprès de Will lui-même. Et dans la série télévisée Community, mon personnage préféré Britta – une poseuse gauchiste ennuyeuse dont le titre de gloire est d’avoir « vécu à New York » – a un chat qui s’appelle Chomsky. S’il est un critique de l’empire américain que les Américains ordinaires connaissent, c’est sans aucun doute Chomsky. Retour sur sa critique de l’Empire étasunien.

Source : The Nation, Daniel Bessner

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Bien qu’il ait reçu une formation de linguiste, il n’est pas particulièrement surprenant que Chomsky soit surtout connu pour ses opinions politiques. Né en 1928 et élevé à Philadelphie, il a écrit son tout premier article – paru dans l’édition de février 1939 du journal de sa classe de cinquième – parlant, comme il s’en souvient, de « l’expansion du fascisme en Europe, sa conquête apparemment inexorable et la terreur qu’il suscitait. » Et en réalité, la publication qui a fait connaître Chomsky n’était pas un article ésotérique sur la linguistique, mais plutôt son manifeste de 1966, « La responsabilité des intellectuels », qui fustigeait les universitaires qui, selon Chomsky, étaient plus désireux de s’acoquiner avec le pouvoir que de lui dire la vérité.

Comme beaucoup d’ essais majeurs, « La responsabilité des intellectuels » était la réponse de Chomsky à quelque chose qui le contrariait : la façon dont les universitaires de Harvard et du MIT (où il enseignait) s’alignaient sur l’administration de John F. Kennedy, quelle que soit sa politique. « Il régnait une sorte de fièvre digne de la cour de Camelot, se souvient Chomsky. Il y avait un grand enthousiasme parmi, disons, les intellectuels de Cambridge […] Il y avait une navette, une navette aérienne […] qui allait de Boston à Washington, avec des allers-retours tout au long de la journée. Le matin, on pouvait littéralement voir l’élite intellectuelle faire la queue devant la navette pour se rendre à Washington et côtoyer les grands et les puissants, [et ils] revenaient le soir à bord de la navette, tout émoustillés. »

Alors que la guerre du Viêtnam s’intensifiait, la juste colère de Chomsky s’intensifiait également. Il était furieux que certains érudits, faucons de guerre, comme Arthur M. Schlesinger Jr, professeur d’histoire à Harvard – confident de JFK – et Walt Rostow professeur d’économie au MIT – conseiller à la sécurité nationale de Lyndon Johnson – utilisent leur considérable puissance cérébrale pour lubrifier les rouages de la machine de guerre impériale, souvent par le biais de déclarations propagandistes destinées au public. Chomsky a insisté sur le fait que cela trahissait la mission de l’intellectuel. « Il est de la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dénoncer les mensonges », a-t-il déclaré en termes très clairs.

Depuis qu’il a écrit cet essai, c’est exactement ce qu’a fait Chomsky, s’attachant à dire la vérité, sinon aux autorités du pouvoir, du moins aux dizaines de millions de personnes aux États-Unis et à l’étranger qui veulent comprendre pourquoi la nation soi-disant incontournable a agi dans le monde comme elle l’a fait. Dans ses dizaines d’ouvrages sur la politique étrangère des États-Unis, Chomsky a minutieusement élucidé les nombreux crimes commis par les États-Unis dans le monde entier. Au-delà de ses critiques, il a également formulé une alternative démocratique à l’ordre mondial actuel, une alternative dans laquelle les gens ordinaires s’unissent pour résister à l’empire américain et aux terribles préjudices qu’il cause.

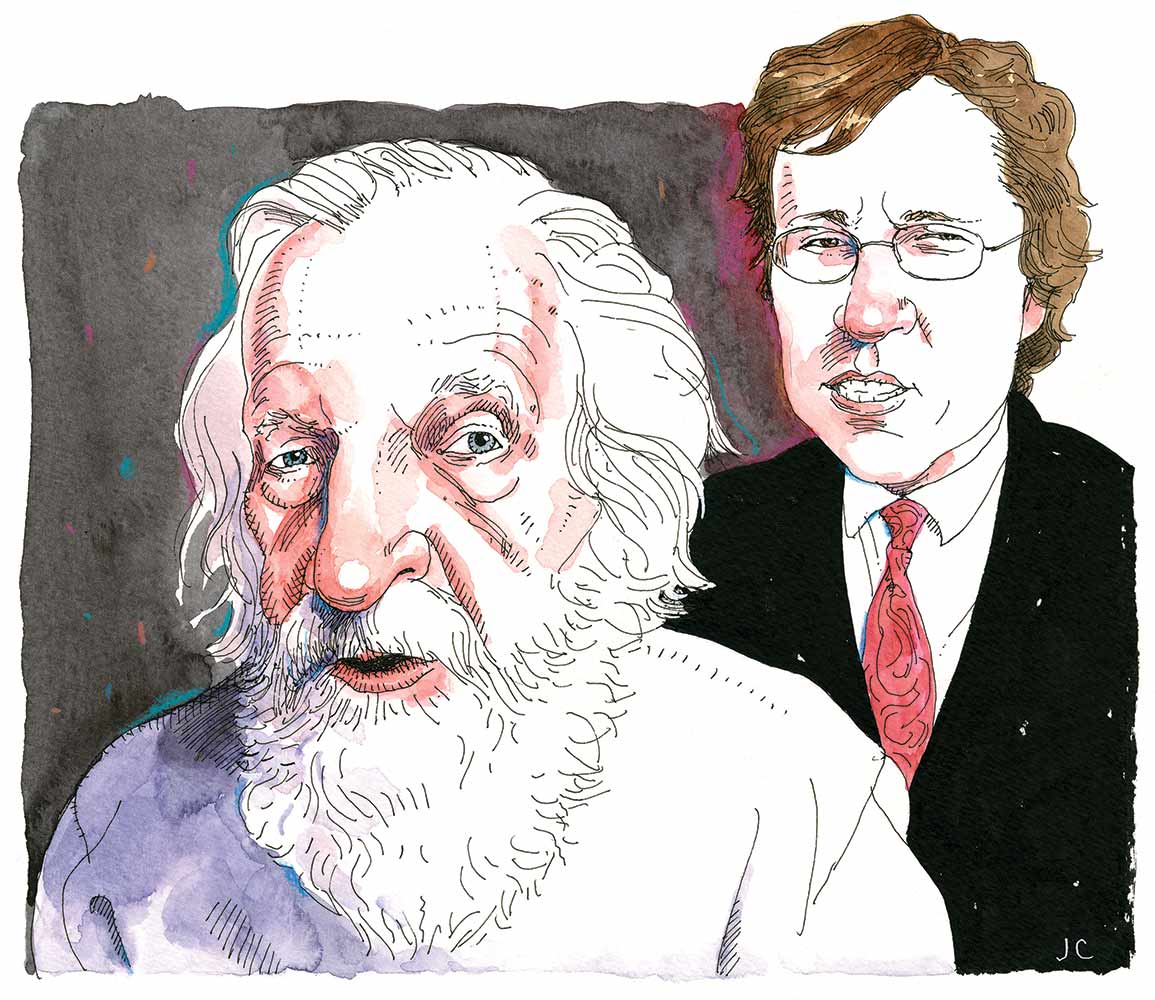

The Myth of American Idealism : How U.S. Foreign Policy Endangers the World (Le mythe de l’idéalisme américain : comment la politique étrangère des États-Unis met le monde en danger, livre non traduit) est le livre de Chomsky le plus récent et, compte tenu de son âge avancé, probablement son dernier. Coécrit avec Nathan Robinson, prolifique rédacteur en chef du magazine de gauche Current Affairs, il réunit toutes les qualités de Chomsky. Écrit dans un style direct et sans fioritures, empli d’analyses perspicaces et truffé de détails percutants, il constitue un excellent résumé – et une condamnation – de la manière dont les États-Unis ont façonné le monde depuis qu’ils sont devenus une superpuissance mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Comme presque tous les livres de Chomsky, il s’acquitte de la responsabilité de l’intellectuel de dire la vérité et de dénoncer les mensonges, y compris ce que Chomsky considère comme la plus grande des impostures : la conviction naïve des Américains que leur pays est « déterminé à promouvoir la démocratie et les droits humains » dans le monde. Il s’agit du « mythe de l’idéalisme américain » dont il est question dans le titre du livre, et c’est un mythe que Chomsky et Robinson démontent pièce par pièce.

Les arguments avancés par Chomsky et Robinson sont difficilement contestables, même s’ils sont familiers à ceux qui connaissent l’histoire ignominieuse des relations étrangères des États-Unis depuis 1945. Le livre présente une chronologie terrifiante : notre intervention de 1947 en Grèce pour réprimer un soulèvement populaire communiste ; notre manipulation des élections italiennes de 1948 ; notre répression des groupes démocratiques et de gauche dans le Japon et la Corée du Sud de l’après-guerre ; notre participation au renversement de Mohammed Mossadegh en Iran en 1953, à celui de Jacobo Árbenz au Guatemala en 1954 et à l’assassinat de Patrice Lumumba en République démocratique du Congo en 1961 ; nos nombreuses tentatives infructueuses d’assassiner ou de renverser Fidel Castro à Cuba ; notre participation à l’anéantissement des communistes indonésiens et de leurs compagnons de route ; notre destruction du Nord et du Sud-Vietnam, du Cambodge et du Laos ; notre implication dans le renversement de Salvador Allende au Chili en 1973 ; notre aide au Guatemala alors que son gouvernement procédait à un génocide ; et ainsi de suite, jusqu’à aujourd’hui.

Après avoir lu « Le mythe de l’idéalisme américain », aucun lecteur digne de ce nom ne saurait nier que les États-Unis ont été impliqués dans certains des pires crimes des XXe et XXIe siècles et qu’ils sont directement et indirectement responsables de la mort et de la spoliation de dizaines de millions de personnes. Pour qui sait voir, la vérité est flagrante : depuis leur accession à la puissance mondiale dans les années 1940, les États-Unis n’ont pas été un hégémon bienveillant. Au contraire, et comme les nombreux empires qui l’ont précédé, l’Empire américain est un empire cruel qui recourt à la violence et aux subterfuges chaque fois que nous, Américains, le jugeons nécessaire. Et nous l’estimons nécessaire. Très souvent.

Chomsky et Robinson relatent cette page de l’histoire sur le ton vif, sérieux et direct des prophètes bibliques, personnages auquel Chomsky, avec sa barbe et ses cheveux longs et neigeux, a fini par ressembler au fil du temps. Nous, Israélites, avons péché et, en s’adressant à nous, la prose du duo frémit d’une colère vivifiante que peu d’écrivains modernes sont prêts à manifester.

Cependant, certains problèmes apparaissent lorsque Chomsky et Robinson établissent un lien entre la pratique de la politique étrangère américaine et le mythe de l’idéalisme américain qu’ils déplorent à juste titre. En effet, les deux auteurs soutiennent que la plupart des Américains ordinaires adoptent une vision idéaliste de leur nation qui justifie « un comportement qui a causé des quantités colossales de morts et de destructions. » Il ne fait aucun doute que le mythe de l’idéalisme américain est répété ad nauseam par les hommes politiques et leurs collaborateurs dans les médias grand public. Mais la plupart des gens y croient-ils vraiment ?

Le livre le plus marquant de Chomsky est « La fabrication du consentement : de la propagande médiatique en démocratie », qu’il a coécrit avec l’économiste Edward S. Herman. Dans cet ouvrage, Chomsky et Herman affirment que les Américains sont les victimes de la propagande et de la désinformation qui, depuis des décennies, « fabriquent le consentement » à une politique étrangère américaine manifestement rapace, ruineuse, voire maléfique.

Pour Chomsky et Herman, le premier fabricant de ce consentement n’est pas l’État américain lui-même, mais les médias prétendument privés. L’idée d’une « presse libre », insistent-ils, a toujours été trompeuse : s’il est vrai que la société américaine connaît peu de « censure à proprement parler », les médias ont néanmoins cherché à « inculquer et défendre le programme économique, social et politique des groupes privilégiés qui dominent la communauté nationale et l’État. » Paradoxalement, c’est l’absence même de censure officielle qui confère aux actualités une patine d’objectivité et qui a rendu les médias américains si efficaces dans la fabrication de l’assentiment aux intérêts de l’élite. En bref, les Américains sont régulièrement abreuvés (et à leur insu) d’un régime régulier de propagande — comme dans les sociétés autoritaires, ils sont « encadrés et manipulés d’en haut ».

Dans une certaine mesure, Chomsky et Herman ont raison. Comme ils le notent dans The Myth of American Idealism (Le mythe de l’idéalisme américain), les grands médias se sont consacrés à « renforcer et diffuser les dogmes fondamentaux de la politique étrangère américaine, en qualifiant de légitime défense nos agressions et la terreur exercée. » Ils ont « aidé l’État à fabriquer de nouveaux ennemis. » Ils ont insisté sur le fait que les adversaires que nous combattons actuellement sont « diaboliques et déterminés à nous détruire », et ils ont veillé à ce que les « fautes commises par les Américains soient passées à la trappe, ou présentées comme une autre noble erreur. »

Il ne fait aucun doute que tout cela est vrai. Mais même si la propagande abonde, est-il exact de dire que la plupart des Américains y croient ? Les Américains considèrent-ils vraiment la puissance américaine à l’étranger comme une force bénéfique ? De nombreux éléments indiquent que ce n’est pas le cas.

Pour commencer, on pourrait remonter aux années 1960, lorsqu’un mouvement gigantesque contre la guerre du Viêtnam a traversé une grande partie des États-Unis et a simplement montré que de nombreux Américains en étaient venus à douter de la notion de bienveillance s’agissant des États-Unis. On peut également se référer aux années 1980, qui ont été marquées par d’importantes manifestations contre la politique américaine en Amérique centrale. Et même au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, période au cours de laquelle de nombreux Américains voulaient du sang, un vaste mouvement de protestation a vu le jour pour tenter d’empêcher l’invasion de l’Irak par les États-Unis.

Aujourd’hui, le mythe de l’idéalisme américain est encore moins bien perçu. Pour dire les choses simplement, la « guerre mondiale contre le terrorisme » et ses innombrables échecs manifestes ont révélé aux Américains les dégâts que leur nation a causés et continue de causer à l’étranger.

Prenons l’exemple de l’utilisation du terme « Empire américain », une expression péjorative qui place implicitement les États-Unis dans une lignée violente et impériale. Alors que cette expression était auparavant confinée aux franges radicales socialistes et libertariennes, elle est devenue courante au cours des deux dernières décennies. Des livres tels que The Secret History of the American Empire et How to Hide an Empire sont devenus des best-sellers, tandis que des stations comme la National Public Radio proposent des interviews sur des sujets tels que « L’histoire de l’intervention américaine et la naissance de l’empire américain ». Dans le même temps, des productions culturelles grand public comme le film Captain America : Civil War et la gamme de jeux vidéo Call of Duty : Black Ops dépeignent les États-Unis comme une nation voyou ou dirigée par une bande de psychopathes bien-pensants qui pratiquent la violence pour en assouvir leur soif.

S’il est une chose que le langage et la culture populaire des Américains révèlent, c’est que beaucoup d’entre nous ne croient pas que notre pays soit un pays idéaliste qui cherche à faire le bien dans et pour le monde. Nous pouvons lui apporter notre soutien, nous pouvons être confiants dans le fait qu’il prend les mesures qui s’imposent, mais nous n’acceptons plus sa bienveillance. Mais nous ne croyons plus en sa bienveillance. Nous savons que nous sommes un empire, et un empire qui n’est pas particulièrement bienveillant en plus.

Il est intéressant de noter que les sondages montrent que les Américains se détournent peu à peu de l’idée selon laquelle la sécurité et la prospérité de notre pays et du monde dépendent du « leadership » des États-Unis dans le monde. Un récent sondage du Chicago Council on Global Affairs, par exemple, révèle que « moins de six Américains sur dix pensent que les États-Unis devraient jouer un rôle actif dans les affaires mondiales. » Un autre sondage, réalisé cette fois par Gallup, indique que ce chiffre est de 65 %. Si ces sondages continuent bien d’indiquer que la plupart des Américains pensent que les États-Unis devraient continuer à s’impliquer dans la politique internationale, les choses se présentent différemment lorsque l’on prend en considération l’âge. Un sondage Pew, par exemple, a révélé que seulement 33 % des adultes de moins de 35 ans et 49 % de ceux âgés de 35 à 49 ans considèrent qu’il est « extrêmement ou très important que les États-Unis jouent un rôle actif dans les affaires mondiales », contre 66 % de ceux âgés de 50 à 64 ans et 74 % de ceux âgés de plus de 65 ans.

Le fait que les jeunes soient de plus en plus sceptiques à l’égard de l’hégémonie américaine indique que le modèle de propagande décrit par Chomsky et Herman ne reflète plus fidèlement la réalité. Outre les dommages indéniables causés par la belligérance américaine dans le monde entier, l’une des principales raisons en est que l’ère des médias « de masse », période pendant laquelle Chomsky et Herman ont écrit, est révolue. Pour l’essentiel, les médias « de masse » ont été remplacés par des médias « sociaux » qui contournent bon nombre des normes qui permettaient auparavant aux journaux grand public et aux programmes d’information télévisés de fabriquer le consentement à l’empire américain.

Alors que dans le passé, il était difficile pour les Américains d’avoir accès aux preuves de la violence américaine à l’étranger, il suffit aujourd’hui de faire défiler X, Instagram ou TikTok pour voir des images épouvantables de crimes de guerre cautionnés par les États-Unis. Comme le déclarent Chomsky et Robinson, il est faux de dire que « les coûts humains de la poursuite de la domination […] sont ignorés de la majorité du public. » Quiconque possède un smartphone et s’intéresse à la politique internationale a vu les images terribles des enfants de Gaza déchiquetés par les bombes fournies par les États-Unis – des images qui, à l’époque des médias de masse, n’auraient probablement pas été publiées dans le New York Times ou diffusées dans le CBS Evening News de Walter Cronkite. (La diffusion à grande échelle de ces photos et vidéos épouvantables est probablement l’une des raisons pour lesquelles seul un tiers des Américains estime que les actions d’Israël à Gaza, qui ne seraient pas possibles sans le soutien des États-Unis, sont justifiées). Dans les années 2020, la brutalité de l’empire américain n’est plus cachée mais accessible à tous.

Depuis des années, Chomsky affirme que la vérité nous libérera, que lorsque suffisamment d’Américains seront informés des crimes commis par leur nation à l’étranger, ils organiseront et remodèleront l’empire depuis l’intérieur. Mais nous connaissons tous les horreurs commises par l’empire américain, et pourtant ces horreurs persistent. Cela soulève une question : comment les opposants à l’empire peuvent-ils réellement changer l’approche des États-Unis à l’égard du monde alors même que la vérité est connue et qu’elle n’a pas transformé la politique étrangère des États-Unis de manière tangible ?

Comme on pouvait s’y attendre, Chomsky et Robinson nous offrent une réponse traditionnellement de gauche à cette question. Ils affirment : « Les changements sociaux essentiels sont le fait d’un grand nombre de personnes engagées […] qui travaillent ensemble à tous les niveaux, jour après jour. » Pour prouver leur point de vue, ils mettent en avant un certain nombre de mouvements anti-guerre, notamment ceux contre les guerres du Vietnam et de l’Irak, qui, selon eux, ont modifié le cours de la politique étrangère des États-Unis. Mais lorsqu’on regarde de plus près ces exemples, il apparaît nettement que la solution proposée par Chomsky et Robinson au problème de l’empire américain – les mouvements populaires de protestation – ne suffit jamais à elle seule

Le mouvement contre la guerre du Viêtnam en est un bon exemple. Indépendamment de l’image que l’on s’en fait, ce mouvement n’a eu que peu d’influence sur les politiques. En fait, les études des historiens montrent que l’effet le plus immédiat des mouvements anti-guerre a été de modifier la stratégie militaire en Asie du Sud-Est en privilégiant les bombardements plutôt que les troupes au sol, ce qui a tragiquement accru la violence dont ont souffert les populations du Nord et du Sud-Vietnam, du Laos et du Cambodge. Le plus grand impact du mouvement est d’avoir contribué à mettre fin à l’appel sous les drapeaux, mais cela a eu pour conséquence inattendue de permettre aux présidents américains de déployer plus facilement des forces à l’étranger, car sans appel sous les drapeaux, les enfants de la bourgeoisie n’ont plus participé aux guerres des États-Unis. Qui plus est, le mouvement anti-guerre ne semble pas avoir hâté de manière sensible la fin de la guerre. Un certain nombre de chercheurs, comme l’historien Sean Fear, m’ont expliqué que le retrait des États-Unis de l’Asie du Sud-Est était moins lié au mouvement anti-guerre qu’aux « inquiétudes des conservateurs concernant le coût du Viêtnam et son manque de pertinence par rapport à la stratégie générale de la Guerre froide », qui ont pris de l’importance après l’élection de Richard M. Nixon à la présidence en 1969.

De même, bien que les mouvements de protestation contre la guerre en Irak aient fait descendre des millions de personnes dans les rues, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, ils n’ont pas non plus permis d’empêcher la guerre ou d’y mettre fin. En clair, lorsqu’il s’agit de modifier la politique étrangère des États-Unis, l’action de masse n’a jamais réalisé à elle seule les rêves que ses partisans avaient conçus. Si les mouvements de protestation sont préférables à la léthargie, à l’inaction et au nihilisme, ils ne suffisent pas à eux seuls.

Si la gauche espère un jour changer la politique étrangère des États-Unis, elle doit dépasser les schibboleths du passé [Schibboleth, mot hébreu, qui ne peut être prononcé que par les membres d’un groupe, qui révèle l’appartenance d’une personne à un groupe national, social, professionnel ou autre. Autrement dit, un schibboleth représente un signe de reconnaissance verbal, NdT]. Il nous faut arrêter de fétichiser la politique de l’information et les manifestations de masse et, au contraire, développer une compréhension institutionnaliste du fonctionnement du pouvoir de l’État. Et quand nous nous penchons sur les institutions, nous constatons que l’État sécuritaire national américain a été spécifiquement conçu pour empêcher les solutions proposées par Chomsky et Robinson de fonctionner.

Pour faire court : à la fin des années 1940 et au début des années 1950, les architectes de l’État sécuritaire, inquiets de l’impact qu’un public supposé ignorant pourrait avoir sur les affaires étrangères des États-Unis, ont mis en place toute une série d’institutions – depuis le Conseil de sécurité nationale jusqu’à l’Agence centrale de renseignement en passant par l’Agence de sécurité nationale (NSA) – qui ont été intentionnellement tenues à l’écart de l’opinion publique et, dans de nombreux cas, du Congrès lui-même. Les défilés populaires et les campagnes de communication ne suffiront pas à renverser ces institutions – seul le pouvoir politique, c’est-à-dire le pouvoir d’État, pourra le faire.

Bien que Chomsky et Robinson reconnaissent que la prise de décision en matière de politique étrangère est « fortement concentrée entre les mains » de l’élite dirigeante américaine, et bien qu’ils admettent que cette élite opère « au sein d’institutions qui reflètent les structures de pouvoir existantes », ils restent convaincus que ces « institutions peuvent être modifiées ou remplacées », parce que « les citoyens peuvent aisément agir pour créer des alternatives, même au sein des structures formelles existantes. » Malheureusement, rien dans l’histoire des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale n’indique que c’est le cas.

Aucune de ces critiques n’a pour but pour autant de minorer le mérite du Mythe de l’idéalisme américain, qui devrait devenir une lecture obligatoire pour tous ceux qui cherchent à connaître l’histoire sanglante de l’empire américain. Il ne fait aucun doute que Chomsky et Robinson ont assumé leur responsabilité d’intellectuels en disant la vérité et en dénonçant les mensonges.

En toute honnêteté, il convient également de souligner que la gauche anti-impérialiste est confrontée depuis des décennies au problème de la transposition des critiques en politiques – personne ne connaît la manière précise de s’y prendre. Mais ce qui est clair, c’est que la gauche doit passer moins de temps à détromper les gens au sujet de mythes auxquels ils ne croient plus ou à organiser des manifestations de masse qui n’aboutissent à rien. En revanche, nous devons élaborer une stratégie plus efficace pour influencer le discours de l’État. Il ne sera pas facile de réformer l’empire américain et d’y mettre fin, et si l’histoire nous enseigne quelque chose, c’est que nous risquons d’échouer. Mais nous devons essayer : le sort du monde pourrait bien en dépendre.

*

Daniel Bessner est historien, spécialiste des relations extérieures des États-Unis et co-animateur d’American Prestige, un podcast consacré aux affaires internationales.

Source : The Nation, Daniel Bessner, 13-01-2025

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Dans tous les cas, notre responsabilité s'arrête aux propos que nous reportons ici. [Lire plus]Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs - et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation.

Commentaire recommandé

Un grand merci reconnaissant à tous ceux qui œuvrent pour la traduction, grâce à eux une grande partie de la population peut bénéficier d’autres sources de réflexion.

14 réactions et commentaires

Un grand merci reconnaissant à tous ceux qui œuvrent pour la traduction, grâce à eux une grande partie de la population peut bénéficier d’autres sources de réflexion.

+22

AlerterChomsky est certainement un type brillant, un gros poil à gratter qui a mis en lumière les turpitudes de la politique étrangère US. Et il y a du boulot ! Mais je me pose la question : c’est quoi son idéal ? Le communisme , l’anarchie ? Question sans arrière-pensée, pour ceux qui connaitraient à fond sa pensée

+2

AlerterShomsky est un « socialiste » d’après lui-même selon cet idéal qu’aurait pu représenter les mvts syndicalistes et mêmes marxistes d’avant guerre en Amérique. Il en appelle aux »beaux »jours du »mvt ouvrier »américain (nettoyé par Roosevelt en envoyant prolos et paysans ruinés dans une bonne grosse guerre en Europe et en Asie) Ses vapeurs le précèdent, en nous informant du pire des us, il en faut, même payé par l’industrie de l’armement qui finance son enseignement…C’est un révolutionnaire sincère qui pète dans la soie de son bercail libéral. Ses livres dépeignent tout çà et bien plus. Le consentement l’a malheureusement conduit à agir lors du Covid comme un bon Americain infantile, la vieillesse est parfois une bavure

+4

AlerterChomsky se dit « anarcho-syndicaliste », mais je ne sais pas bien ce que cela veut dire…

+0

AlerterUn Black Block peut être , mais dans la théorie . Tous les intellectuels bourgeois ou pas croient qu’ils changent les choses en écrivant .

+0

AlerterLa « démocratie »américaine n’a jamais existé comme ailleurs il s’agit au premier plan d’un spectacle de faire accepter par les masses un moins pire supposé leurs garantissant un confort matériel. Confort intégrant le bien-être moral pour la gauche de protester sans illusion avant de cautionner voire d’aggraver la violence des dominants quand elle jouit d’un bout de Pouvoir ( comme le parti écolo allemand qui exige la guerre durable ou nos stars nationales du gauchisme culturel, quand Bernard et Nicolas s’en vont détruire la Libye ) On est, on était sur le bon bout de la planète et, bien sûr cette suprématie vitale à notre façon de vivre implique d’affronter militairement ce « reste du monde »ultra majoritaire mais qui parvient à un niveau de développement et de puissance tel que le rapport de forces bascule sous nos yeux. Même Shomsky se révèle bien Américain ou occidental + quand sa propre peau ancienne serait en danger, souvenons-nous de sa propre violence à l’encontre des non vaccinés ! Nous avons encore le luxe de pouvoir faire mine, hasta la compromission !

+5

Alerter« Au-delà de ses critiques, il(N.Chomsky) a également formulé une alternative démocratique à l’ordre mondial actuel, une alternative dans laquelle les gens ordinaires s’unissent pour résister à l’empire américain et aux terribles préjudices qu’il cause. »

Euh…Si N.Chomsky a écrit un livre dédié à la formulation de cette alternative, il serait intéressant et urgent de préciser lequel, et s’il est disponible…

Ce qui pourrait peut-être accroître les « masses de gens ordinaires » en question…dont le seul défaut réside dans le fait de ne pas être assez importantes, larges, lourdes, « majoritaires »(pour le dire en termes de logique « démocratique »)…me semble-t-il…

« …nous devons élaborer une stratégie plus efficace pour influencer le discours de l’État… nous devons essayer… »

OUI! … Comment?

+3

AlerterChomsky se plante sur un point ; l’utilisation des téléphones mobiles.

Ce qui a changé n’est pas l’accès à des réseaux (la partie récéption) , mais que n’importe qui a maintenant une caméra et un micro et peut reporter sans philtre ce dont il est témoin (la partie émission.)

Ça met un taquet à la distribution verticale de l’information plus surement que les plateformes (qui ont passé leur temps à essayer d’empêcher la diffusion de l’information par ailleurs.)

+5

AlerterDans l’ordre des choses , je pense cependant que c’est d’abord la politique économique d’aujourd’hui des USA qui met le monde en danger… La répudiation par Trump de l’accord commercial États-Unis–Mexique–Canada – un accord qu’il a lui-même négocié – et l’invocation à cette fin d’une urgence nationale en désignant le Canada et le Mexique comme étant des menaces à la « sécurité nationale » des États-Unis, visent à envoyer un message au monde entier. Pour le Führer en puissance Trump, tout accord commercial international peut être déchiré à sa guise, et c’est la loi de la jungle qui prévaut dans les relations interétatiques mondiales. Sa guerre commerciale est donc l’antichambre de la guerre proprement dite…

Mais la Chine et les BRICS d’aujourd’hui peuvent apporter une réponse ‘ différente’ à cette guerre en cours…Pour le Pananma déjà , à part un effet de manche …RAS …peu d’engagement chinois là-bas…Par contre,la politique douanière de Trump accélérera l’inflation des prix aux USA et ailleurs et, plus fatalement encore, provoquera le chaos sur les marchés financiers américains et étrangers. Les chaînes d’approvisionnement seront perturbées, interrompant les exportations américaines de tout, des avions aux technologies de l’information. Attention! D’autres pays se retrouveront obligés de faire en sorte que leurs économies ne dépendent plus des exportations américaines ou du crédit en dollars…

+3

Alerter« le Führer en puissance Trump »

Attention, cette minotation (involontaire, j’en suis sûr) d’Hitler peut s’apparenter à du révisionnisme.

Pour le dire autrement, se défouler peut être tentant, mais écrire des choses excessives est à double tranchant.

+1

AlerterLa Chine a annoncé mardi des contrôles à l’exportation sur des produits liés au tungstène, au tellure, au bismuth, au molybdène et à l’indium, selon un communiqué publié conjointement par le ministère du Commerce et l’Administration générale des douanes.Un tarif supplémentaire de 15% sera imposé sur le charbon et le gaz naturel liquéfié importés des Etats-Unis, selon le communiqué de la commission.

Le pétrole brut, les machines agricoles, les automobiles de grosse cylindrée et les camionnettes seront soumis à un droit de douane supplémentaire de 10%, selon le communiqué…Premières mesures de la riposte chinoises…

+3

AlerterChomsky pour réveiller le monde, en tout cas celui des années 70… en tout bien, tout honneur.

Les outils du pouvoir sont dans la place, ils façonnent le langage, ce sont les médias.

Cependant son tropisme sur l’empire américain, comme premier acteur des bouleversements du monde, a servi l’idée d’une puissance où s’affrontent le bien et le mal, et c’est dommage.

Car, les vices constitutifs de l’appareil du pouvoir états-unien sont rigoureusement identiques à ceux des autres pays du monde, les hommes sont les mêmes, seules les conditions d’expression de la puissance sont différents.

Chomsky tient chaud au coeur, avec quelques clés, de beaux concepts… mais pas plus.

+3

AlerterJe ne comprends pas trop. En quoi le fait que ce soit partout pareil, empêche qu’à l’intérieur d’un pays, il y ait un combat entre des forces opposées ?

Mais peut-être ai-je mal interprété ton commentaire. Merci d’expliciter.

+0

AlerterJ’ai du mal m’exprimer… Chomsky prête trop souvent à l’empire américain ne mauvaises intentions, d’être malveillant… Or, ce n’est pas l’apanage des EU, plutôt celui du pouvoir tout court.

Il n’en reste pas moins un merveilleux éclaireur qui ne s’est pas laisser enfumer par la propagande de son pays en son temps et qui a positivement nourrit les actions et les pensées progressistes.

Peut être que sa parole est plus constructive aux EU, personnellement et sans être méchant, il me donne l’impression de perdre mon temps.

+4

AlerterLes commentaires sont fermés.