Billet invité

Le Sphinx, l’Histoire et le Capitalisme

Réflexions sur le capitalisme et ses formes

Le capitalisme a suscité et suscite toujours autant d’analyses que de fantasmes. Il engendre à la fois la passion et la répulsion, et certains n’hésitent pas, l’âge venant, à passer de la seconde à la première. En un sens, pour beaucoup, il incarne l’histoire, et sa fin se trouve alors propulsée au statut de « fin de l’histoire ». Pourtant il n’est qu’un mode de production. Ce qui implique qu’il s’inscrit dans une temporalité. Il y a eu des mondes avant le capitalisme ; il y en aura d’autres après.

On peut tenter d’analyser l’évolution historique du capitalisme à partir de l’anecdote du Sphinx dans mythe d’Œdipe[1]. L’histoire est connue ; le Sphinx pose la même question à tous les voyageurs : « Quel est l’animal qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes le midi et sur trois pattes le soir ? ». Œdipe répond, « l’homme », et le Sphinx va se jeter dans un précipice. Le sens de cette histoire est clair. Il convient de ne pas confondre l’apparence et l’essence, de ne pas se laisser abuser par des formes historiquement déterminées pour comprendre la nature d’un phénomène. Cette sagesse grecque datant de plus de deux millénaires peut nous servir de guide dans cette tentative d’analyser les évolutions passées, actuelles et futures du capitalisme. Il faut alors tâcher de ne pas se laisser abuser par la multiplicité des formes, même si ces dernières sont importantes pour comprendre les dynamiques économiques, pour comprendre ce qu’est le capitalisme.

Car, l’évolution du capitalisme depuis ces vingt-cinq dernières années soulève de nombreuses questions[2]. Le développement de la sphère financière, et plus généralement le processus de financiarisation de l’ensemble des activités économiques est certainement ce qui marque le plus les esprits. Pourtant, rien de ceci n’est réellement nouveau[3]. Il nous faut donc comprendre pourquoi le capitalisme est-il susceptible de prendre autant de formes différentes et si il existe un sens à parler de capitalisme devant cette diversité.

-

Pourquoi cette diversité ?

Le capitalisme a emprunté bien des formes, et ces formes recouvrent en réalité des compromis institutionnels eux-mêmes très divers[4]. L’un des facteurs de cette diversité résulte de la nature des conflits qui sont liés à la constitution et au développement du capitalisme, que ces conflits opposent les salariés aux patrons (les prolétaires aux capitalistes) ou que ces conflits traversent la classe des capitalistes eux-mêmes, ou encore qu’ils opposent dans le groupe dirigeant capitalistes et tenants de modes de production précapitalistes[5]. Ces conflits conduisent à des compromis[6], qui sont tous hégémonisés par un groupe ou une fraction de classe ; mais ces compromis donnent aussi naissance à des institutions, qui créent tout à la fois des espaces de souveraineté et des espaces de conflits[7]. Ainsi se déroule le processus qui va du conflit à l’institution et de l’institution au conflit. Ce faisant, ces conflits construisent l’histoire des Nations au sein desquelles ils se manifestent, et cette histoire nationale pèse ensuite sur les formes prises par ces institutions et donc par le capitalisme. La diversité nationale du capitalisme est donc le produit même de son émergence. Bruno Amable en recense cinq qui vont du modèle européen continental au modèle asiatique en passant par le modèle « méditerranéen »[8]. D’autres auteurs ont avancé d’autres classifications. Ainsi, Bernard Chavance distingue-t-il « familles » et formes particulières du capitalisme[9].

Ceci limite nécessairement la pertinence de la notion de « modèle » de développement, sans toutefois l’invalider complètement. Il peut y avoir en effet des modèles temporaires, à la pertinence limitée, mais qui permettent cependant de comprendre des phénomènes locaux de convergence institutionnelle. On pense ici à ce que l’on appelle le « modèle allemand », qui est certes illusoire à long terme, mais qui a une certaine pertinence dans sa capacité à organiser des représentations politiques. La notion de « familles » est particulièrement performante. Cette notion permet de rendre compte à la fois les capitalismes d’Etat (ou « étatiques ») des pays comme l’URSS, la Chine et l’Europe de l’Est, mais aussi les capitalismes dits « périphériques » se développant hors des pays de première industrialisation, capitalismes qui sont caractérisés par des formes particulières prises par le « fordisme » et le taylorisme[10]. Cette notion de « famille » permet quant à elle de comprendre les dynamiques historiques prises par les économies qui appartiennent alors à ces dites « familles ». Aussi, un retour sur l’histoire des exemples nationaux à suivre aurait dû pousser les commentateurs à être plus prudents et à plus tenir compte des spécificités nationales, voire culturelles[11].

A ce stade, un peu d’histoire est nécessaire. Le capitalisme émerge dès la fin du moyen-âge, mais ne prend son envol qu’avec la révolution industrielle[12]. Le phénomène de financiarisation est en réalité présent dès les origines. L’invention de la comptabilité en partie double, codifiée notamment par Luca Pacioli à la fin du XVème siècle[13], permet justement un essor sans égal aux opérations financières, qui permettent à leur tour un large développement du capitalisme[14]. Cela renvoie à la question de l’accumulation primitive, une question qui fut centrale dans les débats du XXème siècle[15]. On sait très bien que cette accumulation primitive ne fut possible qu’à travers la violence, et que dans cette violence, la violence publique fut loin d’être négligeable. De fait, le capitalisme, à ses débuts, s’est appuyé sur la puissance de l’Etat, une caractéristique que l’on retrouve aujourd’hui dans le développement des capitalismes « tardifs » ou encore « périphériques ». Cependant, c’est bien l’association du capitalisme et de l’industrie qui donna au premier la force révolutionnaire qui fut la sienne au XIXème comme au XXème siècle. Il y a donc un lien particulier entre capitalisme et industrie, et ce lien renvoie tout autant à des structures sociales (comme la « discipline de l’atelier ») qu’à la masse des productions qui alimente à son tour les comportements marchands chez les individus.

Depuis maintenant une trentaine d’année, le capitalisme semble être revenu à ses origines, avec la globalisation financière d’une part qui change ses apparences[16], mais aussi avec la domination quotidienne des dynamiques financières dans son fonctionnement quotidien. Pourtant, jamais la production de marchandises de toutes sortes n’a été aussi importante. Mais l’on sent bien que l’ère de l’industrie, telle que nous la connaissions depuis la seconde partie du XIXème siècle, est sans doute en train de s’achever. Pourtant, cela n’implique pas la fin du capitalisme[17]. Ce qui pose une question fondamentale : après être passé d’un monde des rentiers à un monde de bâtisseurs, ne serions nous pas aujourd’hui en train de revenir à un monde de rentiers ?

-

L’analyse du capitalisme : sans cesse sur le métier remettez votre ouvrage…

Dans l’analyse du capitalisme, il convient donc à la fois de s’abstraire du temps immédiat, mais aussi de faire la part du conjoncturel et du structurel, séparer ce que l’on tient pour la détermination ultime de l’accident. Il faut reconnaître que ceci devrait inciter l’économiste à plus d’humilité qu’il ne fait preuve d’habitude. Avant de pouvoir proclamer des résultats, il faudrait donc que la méthode soit, si ce n’est irréprochable, du moins consciente de ses limites propres. Autant le dire, ce n’est que rarement le cas, en dépit d’un virulent débat sur la méthodologie économique qui s’est développé depuis le début des années quatre-vingt, et dont la présente réflexion est largement tributaire[18].

il convient aussi de prendre en compte une tension intégrante au travail de l’économiste. Parce que son objet est un lieu de décisions, privées et publiques, l’économiste est convoqué régulièrement par le Prince (guerrier ou marchand), pour donner son avis, prodiguer ses conseils. ce faisant, il accepte d’interférer avec ce qu’il observe. En même temps, il est convoqué au nom d’une légitimité de type scientifique qui implique, au moins implicitement, une position d’extériorité. Cette tension peut s’exprimer sous des formes diverses; elle induit un débat sur la nature de l’économie en tant que discipline scientifique[19], débat qui ne fait que souligner le besoin de références méthodologiques cohérentes.

Les débats spécifiques aux chercheurs qui travaillaient sur l’ex-URSS ont rapidement buté[20], et de manière plus cruciale et plus systématique que d’autres, sur les faiblesses méthodologiques de ce que l’on peut appeler l’économie standard ou l’économie dominante. Certaines hypothèses normatives adoptées dans ce type de démarche eurent un coût exorbitant en terme d’intelligence des économies réelles[21] et l’on découvre ainsi que les désignations et le vocabulaire recouvrent des débats centraux. De fait, l’étude des économies de type soviétiques s’est avérée un formidable accélérateur de la compréhension de la nature réelle du capitalisme[22]. C’est pourquoi il convient d’adopter, à la suite de Charles Bettelheim, l’idée qu’est capitaliste une économie connaissant la double séparation entre les moyens de production et les travailleurs et entre les producteurs[23]. La première de ces séparations fonde le salariat, et à partir de là des dynamiques propres tant au fonctionnement de cette organisation productive que l’on appelle l’entreprise ou la firme, mais aussi au modes de répartition de la richesse nationale. La seconde fonde la société marchande et donc la décentralisation radicale du système porteuse en elle de l’incertitude radicale.

Cela implique que l’on fasse de la coordination un problème central dans les sciences sociales[24]. La seconde tient dans l’oubli que cette notion semble introduire de la spécificité du problème de la propriété qui donne à l’économie capitaliste sa particularité dans les systèmes marchands. Après tout, Marx ne fut pas le seul à insister sur la notion de capitalisme, un terme largement employé par Schumpeter[25].

Ceci permet de comprendre la généralité de la question de la décentralisation, et donc l’importance de sa compréhension[26]. On peut en effet supposer la suppression de la première séparation (le passage par exemple d’un système de salariat à un système généralisé de coopératives). En ce cas, on sortirait du cadre de l’économie capitaliste. Pour autant, on ne supprimerait pas la question de la décentralisation de l’économie. Le couple indépendance de la décision des acteurs/interdépendance a des effets décisifs sur la prise de décision des agents économiques. Ces décisions ont en retour un impact sur les situations et les conditions des décisions suivantes. Cela permet de penser un nombre considérable de systèmes économiques réels ou potentiels. Cette notion de la décentralisation conduit à mettre, à la suite d’auteurs comme Keynes ou Shackle, au premier plan la question de l’incertitude radicale qui caractérise les processus de production, consommation et répartition qui sont dépendants de prévisions faites ex-ante par des acteurs individuels et des effets ex-post des décisions prises sur la base de ces prévisions. On comprend alors que la crise fait naturellement partie du capitalisme mais que le statut de ces crises peut cependant différer. Certaines de ces dernières étant appelée à n’être que conjoncturelles, d’autres signifiant des mutations profondes, et d’autres, enfin, pouvant laisser présager des changements plus radicaux.

Telle fut l’ambition de ce que l’on a appelé en France « l’Ecole de la Régulation »[27], qui fut une tentative pour créer un cadre analytique susceptible tout à la fois de répondre à des questions conjoncturelles tout en gardant l’intelligence de la perspective historique du capitalisme. Le thème de la diversité des capitalismes, ou plus précisément de la diversité des formes prises par la « double séparation » est l’un des thèmes moteurs de cette école[28]. Dans le même temps que cette école insiste sur la diversité des formes nationales prises par le capitalisme, elle insiste aussi sur l’ampleur des transformations actuelles[29].

il convient ici de rappeler que plusieurs des auteurs qui ont été à l’origine de ce que l’on appelle en France l’École de la Régulation, en particulier M. Aglietta et A. Lipietz[30], ont été directement et explicitement influencé par les thèses de C. Bettelheim. La double division sur laquelle se fonde l’analyse de C. Bettelheim, est ainsi analytiquement fondamentale. Il faut cependant comprendre qu’elle n’est pas (et ne s’est jamais prétendue) directement opératoire. Les sociétés qui se développent sur la base des économies décentralisées sont bien plus divisées, bien plus hétérogènes, et par là bien plus complexes, que ce que pourrait suggérer une analyse qui voudrait lire directement la réalité à partir de la double division. Une telle lecture est impossible, et correspond à la négation même de l’existence de différents niveaux d’analyse, du plus concret au plus abstrait. Cette négation s’enracine, on le verra bientôt, dans une longue tradition positiviste de l’économie standard. Il revient à Bernard Chavance d’avoir parfaitement exprimé ce problème, dans un débat concernant justement la nature réelle de l’économie soviétique: « Entre l’abstrait et le concret se situent nécessairement toute une série de niveaux progressifs d’abstractions et d’innombrables médiations (…) Admettons qu’avec des concepts abstraits tels que « capitalisme » et « salariat » je cherche à interpréter directement les faits apparents de l’économie française en 1850, et aujourd’hui, ou encore du Japon, des USA ou de l’Inde contemporaine. Ce serait tout à fait impossible. Pourtant de tels concepts sont pertinents pour ces sociétés, mais à un haut niveau d’abstraction. Pour interpréter les « faits » réels, il faut encore faire intervenir divers niveaux intermédiaires plus concrets… »[31]. On conçoit donc que l’articulation des niveaux d’abstraction représente l’un des enjeux, mais aussi l’un des défis, de l’analyse du capitalisme.

-

Hétérogénéité ou diversité ? Les formes matérielles du capitalisme

La question de la diversité a resurgi, et en particulier avec les débats sur le “socialisme de marché” qui se développèrent en Europe de l’Est à partir de la fin des années cinquante. Ces débats allaient donner lieu à une reformulation des relations entre plan et marché, conduisant à une révision considérable de la vision traditionnelle de ce qu’est une économie capitaliste. Mais, cela pose aussi la question de la relation entre diversité et hétérogénéité. Il convient ici de définir les notions. La diversité, on l’a dit, provient de l’enracinement du processus capitaliste dans des cadres particuliers qui, tout comme les tuteurs peuvent conduire des arbres à prendre des formes très différentes, lui donnent des formes spécifiques. L’hétérogénéité parle d’autre chose. Elle décrit la présence au sein de chaque forme spécifique du capitalisme, de différences locales qui empêchent de concevoir cette forme comme unifiant la totalité de son espace économique et social.

A la suite du Printemps de Prague et de son écrasement par l’Union Soviétique et les forces du Pacte de Varsovie, une polémique devait se développer entre deux auteurs se réclamant l’un et l’autre de Marx et du socialisme, P. Sweezy et C. Bettelheim[32]. Pour le premier, il y avait incompatibilité radicale entre l’essence même du plan et celle du marché, et de ce fait toute tentative de vouloir faire cohabiter ces deux formes ne pouvait, à terme, qu’avorter. Ce à quoi le second répondit que le problème était politique et non économique, car des formes de plans existaient dans les économies capitalistes sans représenter pour autant des morceaux de socialisme.

Ce débat allait accélérer la reformulation par C. Bettelheim du problème du calcul économique dans la (future) économie socialiste. Dans un ouvrage de 1970[33], il allait renoncer explicitement à la possibilité d’un calcul économique directement à partir d’un niveau agrégé ou impliquant une possibilité d’équilibre. Définissant alors l’économie capitaliste comme une économie à la fois marchande (les producteurs ne sont pas les utilisateurs finaux des biens) et salariale (séparation entre les travailleurs et les moyens de production), il indiquait que l’entreprise était alors le niveau adéquat pour penser, et espérait-il tenter de résoudre, cette double séparation. Cette position, à l’époque particulièrement novatrice, passa relativement inaperçue. Pourtant, elle met la forme particulière de coopération et de domination qu’est l’entreprise capitaliste au centre de la réflexion.

Si on dégage la thèse centrale d’apories très lourdement datées et qui sont le fruit du débat particulier qui a conduit à l’émergence de cette thèse, on mesure mieux son importance fondamentale. En un seul mouvement, elle nous dit que le problème de la double coordination, entre les productions initiées de manière décentralisée et leur validation sociale et entre la détermination décentralisée du salaire et du profit et sa compatibilité avec un schéma global de reproduction est au cœur de ce que nous appelons aujourd’hui les économies de marchés, mais cela sans préjuger des formes et des institutions nécessaires à ces coordinations. Elle nous dit alors que l’incertitude est une caractéristique fondamentale de l’économie capitaliste, car le résultat de ces coordinations n’est connu qu’ex-post. Elle nous dit enfin que la question de la décentralisation est cruciale. Notons aussi que l’affirmation de la nature marchande de la production n’implique nul jugement sur la manière dont cette relation est gérée. La séparation entre le producteur et l’utilisateur final pouvant tout aussi bien donner lieu à du commandement administratif, à de l’échange commercial (monétaire ou non), à des relations de réseau. Ce qu’aucune de ces différentes formes ne peut faire disparaître c’est la distinction entre les deux décisions, celle de produire et celle de consommer, que ces décisions soient prises par des agents individuels ou collectifs. La distinction entre les deux décisions, qui est souvent aussi une distinction dans le temps de la décision, signifie que des visions subjectives du monde différentes doivent se confronter sous la forme d’évaluations et de paris différents sur le futur. Une économie décentralisée est aussi, par nature même, une économie subjectiviste, en cela qu’elle est mue par la rencontre de subjectivités différentes. Mais, penser les différents niveaux possibles de l’hétérogénéité n’est qu’un point de départ, mais un point de départ essentiel[34]. Il faut alors évaluer les différentes formes d’hétérogénéité auxquelles on est confronté. On peut en dénombrer cinq.

Il y a tout d’abord l’hétérogénéité entre les produits, le fait que certains soient plus ou moins divisibles que d’autres, que les relations de substituabilité soient plus ou moins pertinentes[35]. Cette hétérogénéité ne provient pas seulement de la nature du produit; elle découle aussi de son insertion particulière dans un procès technique et économique donné. Contrairement à l’illusion propre aux logiques de la maximisation dont les économistes usent et abusent, il peut y avoir plusieurs solutions simultanément viables au même problème de production à niveau technique comparable. Il en découle que les biens utilisés dans ce procès peuvent l’être de manière différente, et que les relations entre les modes d’utilisation de chaque bien le sont aussi. L’hétérogénéité du produit n’est donc pas seulement le résultat de sa “nature”; elle peut aussi découler de sa construction sociale en tant que bien substituable ou bien irremplaçable.

Il faut ensuite penser l’hétérogénéité des agents économiques, et pas seulement sous la forme d’une distinction entre le salarié, l’entrepreneur et le capitaliste. Cette distinction, traditionnelle dans l’économie classique, est importante bien entendu; elle n’épuise pas la question. Il y a une hétérogénéité au sein de chaque groupe qui implique que les capacités et les objectifs soient différents. Le passage de l’individuel au collectif ne saurait donc se résumer à un simple processus d’agrégation. Il peut prendre la forme de l’émergence d’agents représentatifs autour desquels s’agglutinent les comportements. Ceci implique de penser les conditions de l’hégémonie ou de la domination. L’hégémonie peut décrire une situation où certains comportements ou acteurs réorganisent spontanément autour d’eux les autres comportements ou les autres participants. Un processus d’hégémonie ne nie pas la diversité, il l’organise. Par contre, dans une logique de domination, certains comportements ou agents évincent les autres, les refoulent hors du champ pertinent.

Ce processus de passage de l’individuel au collectif peut encore prendre la forme de la coopération au sein de collectifs et d’organisations se constituant comme acteurs. Il n’y a là ni hégémonie ni domination au sens strict, mais une mise en commun qui transforme ceux qui s’y livrent. Il faut alors penser les institutions qui permettent le développement et l’articulation de ces collectifs et organisations. En bref penser l’hétérogénéité des agents revient à penser la question des médiations. Elle implique alors l’hétérogénéité des modes d’interaction et de coordination.

L’hétérogénéité des temporalités a été déjà évoquée. Elle peut prendre deux formes distinctes et complémentaires. La première est que les différents agents et acteurs ne se situent pas dans les mêmes durées quand ils consomment, épargnent ou produisent, c’est le problème de l’hétérogénéité des temps de l’action[36]. La seconde tient à l’existence de ce que l’on a appelé la contrainte temporelle qui définit pour chaque agent un délai de viabilité de sa décision, un temps pertinent. Or, le temps pertinent n’est pas le même pour chaque agent. Nous sommes ici confrontés à l’hétérogénéité des temps de décision, et par là même de l’acuité des contraintes temporelles. Confrontées à une contraction significative de la demande, les entreprises d’un même marché doivent réagir avant un certain délai si elles veulent éviter l’insolvabilité. Mais ce délai n’est pas le même pour l’entreprise endettée et pour celle qui possède des réserves importantes de liquidités.

Ceci conduit alors à évoquer l’hétérogénéité des entreprises en tant que systèmes locaux de production. Quand bien même le produit serait-il identique, les comportements sont différents entre l’entreprise individuelle et celle qui repose sur un grand nombre de salariés. De plus, il y a des différences significatives entre le fait de produire un bien simple et celui de produire un bien complexe qui nécessite un degré élevé de coopération technique au sein même de l’entreprise. Il faut aussi prendre en compte la relation entre actifs spécifiques et actifs redéployables que l’on trouve dans chaque entreprise, et qui est partiellement techniquement déterminée. C’est pourquoi il n’est pas de mensonge plus évident que de prétendre parler au nom des entreprises en général, ou de considérer pour un économiste la production comme un processus indifférencié.

Mais il faut aussi tenir compte de l’hétérogénéité des espaces dans lesquels se déroulent les activités économiques[37]. On admet traditionnellement que les variables-prix peuvent fortement affecter les décisions d’implantation régionale des activités économiques. La dotation inégale en facteurs de chaque région, qu’ils soient matériels ou humains, influe naturellement sur le prix relatif de ces facteurs. Il faut ajouter à cela les coûts de transport et de communication. La construction d’infrastructures modifie ainsi le coût total des facteurs rendus au producteur ou au consommateur final. Enfin, certaines infrastructures peuvent, par des effets d’externalité, modifier aussi le prix relatif des facteurs (cas des barrages pour l’énergie par exemple). Cependant d’autres variables jouent un rôle tout aussi important. Il faut à cet égard d’abord signaler la théorie du District Industriel telle qu’elle a été formulée par Alfred Marshall au début du XXème siècle. Pour expliquer pourquoi certaines activités particulières se concentraient dans certaines villes, voire dans certains quartiers de ces villes.

Ceci fait émerger alors un nouveau problème. La proximité, et la connaissance particulière d’un marché local, constituent un capital informatif dont tout investisseur voudra tirer profit. Le pôle de développement peut enfin s’expliquer par des irréversibilités techniques. Contrairement aux biens de consommation, les biens qui circulent entre entreprises sont souvent fortement spécifiés techniquement. Dans ces conditions, la minimisation des risques conduit l’entreprise à stabiliser des liens contractuels avec ses partenaires. Ici encore, l’évaluation du bon partenaire va reposer sur des critères renvoyant à des informations implicites ou tacites[38]. Et l’on constate que le rôle de ces informations tacites peut être important dans l’évolution des gains de productivité[39]. L’entreprise constitue alors un stock de connaissances, assimilable à un capital, dont elle cherchera à éviter la dévalorisation par des investissements continus en recherche d’information, que ces recherches soient faites en son sein ou qu’elles proviennent de l’accumulation (payante) de recherches effectuées par d’autres[40]. Il y a là un aspect cumulatif qui tend à spécialiser l’entreprise dans la connaissance de certaines zones. La notion d’information tacite conduit à de nouvelles hétérogénéités qui se développent désormais dynamiquement dans le processus de production et d’échange.

Une autre manière de comprendre l’hétérogénéité consiste à prendre au sérieux l’idée de la multiplicité, et donc la pluralité, des formes de coordination. Dans un ouvrage écrit il y a déjà quelques années de cela J.P. Fitoussi plaidait pour un « entre-deux » entre l’État et le marché[41]. Il abordait ainsi justement ce problème de la multiplicité des formes de coordination. Le commandement ne saurait complètement disparaître au profit du tâtonnement, de même que ce dernier ne peut être évincé par le commandement. Mais il aborde cette question de biais pour deux raisons. La première est qu’il se place d’emblée au niveau des structures macro-économiques sans voir que l’entre-deux existe au sein même des décisions micro-économiques. La seconde est qu’il n’y a pas deux pôles, mais trois. Il ne fait que reprendre l’opposition traditionnelle du Néo-Institutionnalisme entre le marché et la hiérarchie, entre le faire et le faire faire. Mais cette opposition, si elle est incontestablement plus riche que la vision simplificatrice des activités économiques réduites aux seuls contrats, reste réductrice, comme le montre la discussion du programme de recherches néo-institutionnaliste à laquelle se livre C. Pitelis[42]. Au commandement (le plan) et au tâtonnement (le marché), il faut ajouter le bilatéralisme (le réseau). On retrouve là à la fois la dimension de l’hétérogénéité (des formes locales diverses peuvent cohabiter au sein d’une forme spécifique prise par le capitalisme) et la possibilité formelle d’existence de la diversité, dans la mesure où l’hétérogénéité rend possible, à la suite de compromis institutionnels spécifiques, la prédominance relative de l’une de ces formes locales.

La relation bilatérale n’est en effet réductible ni à la transmission d’un ordre ni à la mise en face à face de deux échangistes dans le cadre d’un contrat déterminé. Elle s’enracine dans les limites spécifiques aux deux autres procédures. Le commandement ne vaut en effet que par son exécution. Cette dernière induit alors une asymétrie entre le supérieur et le subordonné, au profit de ce dernier. C’est l’exécutant qui maîtrise seul les conditions de réalisation de l’ordre. Bien sur, le supérieur peut faire vérifier l’exécution du commandement, et menacer, comme Staline, d’exécuter le mauvais exécutant. Mais la vérification est un nouveau commandement qui ne fait que reproduire l’asymétrie initiale. Elle appelle alors la vérification de la vérification, et ce en une chaîne sans fin. A cette régression infinie, « qui vérifiera la vérification de la vérification, etc.. », on peut opposer deux solutions. La première consiste à isoler un résultat incontestable du commandement et à abandonner tout contrôle sur le reste. Encore faut-il que l’action concernée se prêté à un résultat incontestable, et que le « reste », abandonné à l’arbitraire de l’exécutant, ne puisse rétroagir sur ce résultat. La seconde consiste à établir une relation de confiance avec l’exécutant. Le supérieur isole ainsi parmi la masse des exécutants potentiels un correspondant privilégiés en raison de la prévisibilité de ses actions et réactions. Il accepte ainsi de passer à côté d’un exécutant qui pourrait être potentiellement supérieur sur une tâche donnée, au profit de la stabilité des résultats d’un ensemble d’actions. Mais, en individualisant parmi la masse un correspondant, le supérieur rompt la relation hiérarchique traditionnelle et accepte d’autolimiter son pouvoir.

Notons que le bilatéralisme peut aussi naître du tâtonnement. On constate alors que globalement l’établissement d’une relation bilatérale répond à la volonté de réduire une incertitude, soit parce que cette dernière est indépassable (l’incertitude sur l’exécution de l’ordre), soit parce que la recherche des informations pertinentes a un coût que l’on considère à un instant donné comme trop élevé. Ceci renvoie à la notion des coûts de transaction développée par R. Coase. Des pratiques autres que celles du marché peuvent permettre de réaliser en long terme, lors de la répétition d’une transaction, des économies supérieures aux pertes éventuelles lors de l’une de ces transactions. Sans cette notion d’ailleurs, nous ne pourrions comprendre pourquoi existent des entreprises, car ces dernières sont des espaces hors marché[43]. Il résulte de tout cela que la notion d’économie de marché n’a pas de sens. Elle ignore l’hétérogénéité des formes de coordination qui conduit à la présence simultanée, dans la même économie, de marchés (eux-mêmes différents comme le montre O. Favereau[44]), d’espaces de commandement et d’espaces de bilatéralisme.

Dès lors, on comprend mieux ce qui sépare tout comme ce qui unit l’hétérogénéité et la diversité. La première est le fruit de la « vie réelle » dans laquelle se meut une économie particulière. Les conditions de production et d’échange entraînent en permanence l’apparence de formes particulières, dont certaines seront viables et d’autres non. La seconde, quant à elle, décrit un phénomène de spécification du capitalisme à la suite de conflits et de compromis qui, quant à lui, ne doit rien au hasard, même si l’action conscient des acteurs peut avoir en fin de compte des résultats forts différents de leurs espérances initiales. Mais, si l’hétérogénéité n’existait pas, alors la diversité ne pourrait pas exister. Inversement, la présence de formes spécifiques, nationalement et historiquement situées, du capitalisme ouvre un espace nouveau au jeu des hétérogénéités. Telle forme locale qui s’avère sans avenir dans un capitalisme national particulier se développera au contraire, et pourra même se transformer (muter) en une forme plus pérenne dans un autre type de capitalisme national.

-

Le capitalisme est-il nécessairement une économie monétaire ?

C’est Georg Simmel qui a repris l’idée du rôle décisif de la monnaie dans le capitalisme[45]. La redécouverte de cet auteur grâce à une traduction, hélas tardive, a eu un impact considérable sur les conceptions des rapports entre économie et société, et bien entendu sur la compréhension de la monnaie[46]. L’ouvrage de Simmel est construit en deux parties. Dans la première, il cherche à montrer comment la monnaie est à la fois une objectivation et une construction sociale; la seconde, elle, est consacrée à l’impact de la monnaie sur les relations humaines. Il y a ici un dialogue, post-mortem, avec Marx, dont Simmel reprend certaines des formulations.

L’apport les plus intéressant de Simmel est constitué par deux thèses. La première est que l’on ne saurait séparer une sphère de l’action instrumentale et une sphère de l’action socialement déterminée. Ainsi, la monnaie permet aux agents des comportements d’accumulation, mais, pour que ces comportements se matérialisent, il faut que les agents modifient radicalement leurs comportements et produisent les représentations sociales et symboliques qui rendent légitimes ce changement et permettent à ces comportements de trouver leur place dans l’ensemble social[47]. La seconde est que l’introduction de la monnaie engendre un pivotement fondamental dans les relations humaines. On passe alors de la logique ami/ennemi[48] à une logique où l’indifférenciation domine dans un contexte opportuniste: « Le partenaire désirable pour des transactions financières – dans lesquelles comme il est dit justement les affaires sont les affaires – est la personne qui nous est complètement indifférente, qui n’est engagée ni pour ni contre nous« [49]. Cette évolution est vue très favorablement par Simmel. Elle constitue, pour lui, la meilleure critique contre le militarisme et le nationalisme. La monnaie est une garantie du principe d’individualité au sein de la société. Comme l’écrit alors un des commentateurs récents de Simmel: « En contraste avec le pionnier isolé dans les forêts d’Amérique, la monnaie permet aux individus modernes urbanisés de se singulariser au sein même de la société« [50].

Cet apport de Simmel est considérable pour une compréhension anthropologique de la monnaie. Il y fonde un statut de lien social déterminant, qui aboutit à un résultat fort comparable à celui visé par Aglietta et Orléan[51], mais sans les apories métaphysiques de Girard. La traduction tardive de la Philosophie de l’Argent explique sans doute que cet auteur n’apparaisse pas dans la Violence de la Monnaie. Son absence dans l’ouvrage ultérieur est plus intéressante, et indique qu’il y a parallélisme ici entre des essentialismes monétaires et non influence. L’absence de métaphysique explicite, du moins au niveau des fondements, dans la seconde partie de l’ouvrage de Simmel rend son essentialisme d’autant plus intéressant. Il n’est pourtant pas à l’abri de critiques relativement simples.

La première porte sur le scénario implicite de l’échange tel qu’il fonctionne pour justifier le principe d’indifférenciation. Les sentiments à mon égard de mon partenaire m’indiffèrent si et seulement si mes contacts avec lui s’éteignent avec le paiement de ma dette. Si la transaction n’est pas absolument instantanée, si elle doit être régulièrement répétée dans le temps ou si ses effets en sont décalés, alors, la haine ou l’amitié, le défaut de confiance ou au contraire la bonne réputation deviennent essentiels. On cesse alors de faire une transaction avec un étranger, et on préfère un partenaire que l’on connaît. C’est très exactement ainsi que nous agissons tous en allant acheter notre pain ou faire les courses les plus courantes. Dès que survient une incertitude non probabilisable, on recourt alors à la « réputation » et, en un sens on « sort » de la logique du marché. On voit que si l’argent facilite les échanges il confronte aussi l’acteur économique à l’incertitude radicale qui, elle, s’oppose à la logique marchande.

La seconde critique porte alors sur la cohérence sociologique du raisonnement. Si, en effet, la monnaie est un principe d’indifférenciation généralisé, permettant à chacun de s’abstraire des contraintes de la société comme l’indique C. Deutschman, comment une société fondée sur la division du travail peut elle survivre sans sombrer dans l’anomie? L’objection est tellement évidente que Simmel se la fait lui-même. Constatant la dissolution d’anciennes solidarités par le jeu de l’argent, il s’interroge alors sur la possibilité d’une atomisation totale des individus[52]. Le problème est qu’il abandonne aussi vite cette piste qu’il l’a évoquée. En fait, on peut considérer que la possibilité qu’offre la monnaie de se singulariser sans pour cela devoir s’enterrer au fond des bois n’est autre que la possibilité de s’affranchir de ses responsabilités tout en gardant un droit de contrôle par la détention d’une encaisse monétaire. Ceci s’appelle faire défection. Il y a quelques années de cela, un auteur qui se livrait à une comparaison entre l’analyse des fondements des crises chez Keynes et Marx, avait montré que c’était justement cette possibilité donnée à tout détenteur de monnaie de faire défection, de sortir momentanément du procès de reproduction, qui constituait la crise en potentialité permanente[53]. Si la monnaie est ainsi un tel principe destructeur pour les sociétés, peut-elle être en même temps le lien social primordial? Sous une autre forme, on doit distinguer l’affirmation de ce que la monnaie puisse être dans le même temps un lien social et un principe de désintégration, affirmation qui revient à reconnaître une nature contradictoire à la monnaie, de l’affirmation selon laquelle la monnaie constitue le lien social dominant, présent ou futur, des sociétés reposant sur des économies marchandes. Ces deux affirmations ne peuvent être soutenues simultanément; l’essentialisme monétaire n’est ainsi pas compatible avec une vision de la nature contradictoire de la monnaie, et inversement la prise en compte de cette nature contradictoire invalide fondamentalement toute tentative pour imposer un essentialisme monétaire et impose au contraire un relativisme monétaire.

Une vision de la monnaie ne mettant en avant que son rôle de lien serait par ailleurs aussi incomplète, car faisant bon marché du rôle d’instrument dans les luttes collectives pour la reconfiguration de la société, que joue la monnaie. On peut considérer que l’instrumentalisation fragilise le lien; si ce dernier disparaît la société est laissée face à son irréductible hétérogénéité. Néanmoins, à évacuer le rôle d’instrument on pérennise de fait les situations acquises et on évacue, très provisoirement en réalité à l’échelle historique, les dynamiques de transformation sociale. La double nature de la monnaie ne saurait être effacée par un coup de force théorique, sauf à promouvoir d’autres coups de force, bien moins plaisants, dans la société. C’est cette contradiction, et non ambivalence car du conflit permanent naît une dynamique sociale, entre instrumentalisation et institutionnalisation qui fait de la monnaie un objet à la fois central et étrange, échappant aux classifications réductrices pour réapparaître là où on l’attend le moins. Cette double nature signifie aussi que la monnaie n’est pas seulement une réponse indispensable à l’hétérogénéité. Elle participe de cette dernière qu’elle peut contribuer à entretenir et à développer, tout en permettant d’en maîtriser certains des effets.

La discussion permet alors de préciser ce qui est au cœur de l’essentialisme monétaire et ce qui est en jeu avec cette notion. Dire que la monnaie est un lien social, et qui plus est un lien de nature contradictoire, n’est nullement sacrifier à cet essentialisme. Cette position est au contraire une conséquence logique des points de vue réalistes que l’on défend, et des critiques des positions formalistes héritées de la théorie de l’équilibre général. Par contre, soutenir que la monnaie est le lien social dominant et serait alors le cœur du capitalisme, constitue un glissement fondamental, qui fait passer de la prise au sérieux de la monnaie, programme de recherches dont on réaffirme l’importance et la légitimité, à l’essentialisme monétaire. L’argumentation de M. Aglietta et A. Orléan renvoie cependant à un autre problème, celui de la nature des liens sociaux dans une économie capitaliste et de leur hiérarchisation. La tradition qui voit en la monnaie un lien décisif est ancienne. En fait, on peut faire remonter à K. Marx l’idée d’une suprématie du lien monétaire sur tout autre lien social dans le cadre du passage de la société féodale à la société capitaliste tel qu’il fut instrumenté par la bourgeoisie: « ..elle ( la bourgeoisie) a déchiré les liens multicolores de la féodalité qui attachaient l’homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister d’autres liens entre l’homme et l’homme que l’intérêt tout nu, le froid << paiement au comptant>>.[54]

On comprend bien où Marx veut en venir. Pour que le Communisme prenne la figure d’une Révolution inéluctable, il faut que l’expropriation, matérielle et morale, ait été portée à son comble. Ainsi, la figure de l’expropriation ultime des expropriateurs peut-elle être présentée comme une prévision historique et non comme une prédiction religieuse. Il faut donc supposer que toutes les relations sociales traditionnelles sont appelées à être dissoutes par la monnaie, et que cette dernière conduit, dans un premier temps à une dépersonnalisation totale des relations humaines. Ce faisant, Marx institue une grille de lecture d’une force extraordinaire, dont la prégnance ira bien au-delà des marxistes. Le développement de l’échange monétaire prend la forme d’une première révolution, établissant un « avant » et un « après ». Les différentes solidarités humaines issues des sociétés traditionnelles sont dès lors du domaine du passé, et peuvent être qualifiées d’archaïques. Elles ne sont désormais lues qu’à partir du postulat que la modernité s’identifie avec la monnaie. Ce qui sauve, au sens chrétien du terme, une telle grille de lecture, en lui évitant de devenir une apologie pure et simple du capitalisme, c’est que cette première révolution doit nécessairement en engendrer une seconde, qui prend la forme de la négation de la négation. Le discours de Marx est ainsi à la fois une apologie radicale et une critique radicale du capitalisme, et il ne peut dans sa logique être critique radicale que parce qu’il est, d’abord, apologie. On touche ici à un effet pervers de la cohabitation entre une dimension prophétique et une dimension analytique dans l’œuvre de Marx[55].

De là naîtra toute une tradition marxiste qualifiant de réactionnaire ou passéiste les réactions permanentes dans les sociétés concrètes contre les effets de l’extension de la sphère des échanges monétaires. La persistance, voire le redéploiement, de solidarités interpersonnelles ne peut dès lors être perçu que sous la forme de l’archaïsme. Le couple Moderne/Archaïque s’institue alors grille générale de lecture, dans une conception sous-tendue par une marche inéluctable vers le Progrès. Ceci permet de comprendre, d’ailleurs, avec quelle facilité des anciens marxistes, une fois qu’ils abandonnent la perspective de la révolution, peuvent se transformer en panégyristes de l’économie de marché. Ajoutons ici que cette grille de lecture à très largement débordée au-delà des milieux proches du marxisme, pour devenir une sorte d’évidence, un de ces lieux communs sur lesquels se fondent les discours justificateurs. Pourtant, on peut montrer l’étonnante vacuité du couple Moderne/Archaïque[56]. Ceci a été le fait d’historiens, qui ont concentré leur attention sur le problème du changement social, et l’historiographie qui lui est liée. Rappelons ici que R. Kosselek a fortement et justement critiqué une vision de l’Histoire en termes de « temps nouveaux »[57]. Ceci a donné lieu à des relectures extrêmement importantes, en particulier sur le lien entre les institutions et les comportements[58]. Le présence permanente de formes issues du passé au sein du présent peut alors s’interpréter d’une manière rompant avec tout téléologisme, dans le cadre de notion de réemplois, don B. Lepetit a montré la pertinence[59].

En un sens, et tout en argumentant de manière différente, avec le recours d’une anthropologie chrétienne, Aglietta et Orléan restent fondamentalement fidèles à cette vision. On a souvent considéré que La Violence de la Monnaie était le manifeste d’une forme de rupture, au sein des régulationnistes français avec Marx. En réalité, c’est un manifeste de continuité avec la vision prophétique de Marx[60].

Pourtant, même chez Marx la vision des relations sociales induites par le capitalisme est plus complexe que ne pourrait le laisser croire la citation que l’on a présentée. Ainsi, le monde de la fabrique n’est pas soumis directement aux lois du marché. Par ailleurs, l’essentiel de l’analyse monétaire de Marx repose sur la métaphore de la trame, du passage à la fois simultané et désordonné entre monnaie, marchandises et monnaie[61]. La monnaie joue alors un autre rôle que celui sur lequel on vient de s’interroger; elle doit être comprise comme médiation entre le monde des prix, dans lequel opèrent les agents, et celui des valeurs[62]. Les désordres monétaires, qu’une lecture limitée au monde des prix associe à la cause des désordres de l’économie réelle, doivent alors être réinterprétés comme les symptômes d’autres désordres, plus profonds. Ce que cette lecture de Marx propose, c’est de considérer pleinement la nature contradictoire de la monnaie, à la fois médiation et instrument des conflits sociaux, à la fois espace de référence des décisions immédiates et réalité illusoire[63]. Dire ainsi, à la suite de Marx, que le monde plongé dans les relations monétaires est un monde enchanté ne signifie nullement qu’il ne soit important, dans la mesure justement où les individus sont soumis à cet enchantement. Quand Alain Lipietz se donnait comme programme de recherches en 1983 l’étude de ce monde enchanté, il ne proposait pas autre chose que de « prendre la monnaie au sérieux »[64]. Son projet tente cependant de se tenir à égal distance du formalisme monétaire antérieur (et de ses avatars marxistes) comme de l’essentialisme monétaire dont il pressent l’émergence.

Le capitalisme est donc indissoluble de la relation monétaire, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. En raison de sa nature profondément contradictoire, la monnaie est nécessaire tout comme elle commence à détruire le capitalisme, car elle donne une dimension particulière à l’expression de l’incertitude radicale qui est issue de la double séparation.

-

La monnaie absolue et la fin du capitalisme ?

Les trente dernières années ont été marquées par le phénomène de la financiarisation, tant au niveau international, avec le développement de la globalisation financière, qu’au niveau des économies nationales. La prégnance de la relation monétaire s’affirme partout (et ce de manière souvent symétrique avec une dématérialisation de la monnaie). Elle fait naître le fantasme d’un marché total mettant à égalité l’ensemble des individus et dans lequel tout ne serait que marchandise. En un sens, le phénomène de l’ubérisation est la forme la plus évidente de cette monétarisation de l’ensemble des activités.

Mais, la monétarisation des activités engendre ses propres limites. On a pu le constater lors de la crise des 2007-2009, crise que l’on appelle communément la « crise des subprimes » mais qui est bien plus une crise générale de la monétarisation et de la financiarisation. Cette évidence constitue le fondement de ce que l’on appelle le Nouvel Institutionnalisme, soit la tradition de recherches inspirées par les travaux de R.H. Coase et la notion de coûts de transaction[65].

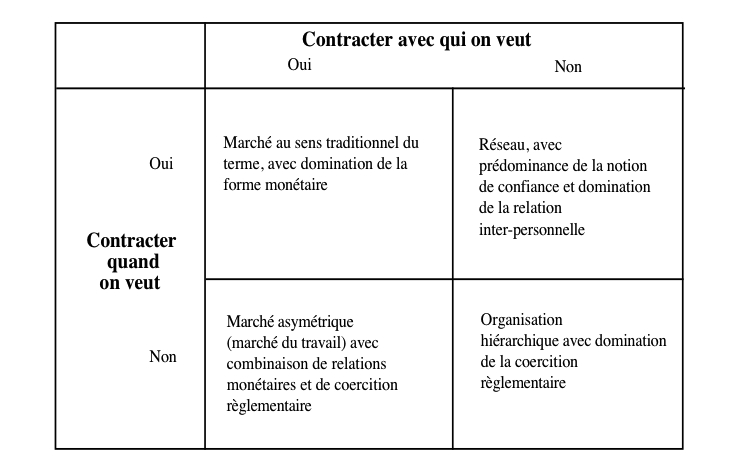

L’existence d’entreprises, c’est à dire d’organisations à l’intérieur desquelles le calcul en monnaie est exclu, constitue un paradoxe pour qui veut penser une économie de marché complètement monétarisée. Le Nouvel Institutionnalisme a donc mis l’accent sur les phénomènes d’intégration verticale, montrant dans quelles conditions ces derniers pouvaient se développer, mais aussi quelles en étaient les limites. Cependant, ce courant ne conçoit que deux formes stables, le marché, où la monnaie domine logiquement, et la hiérarchie. Si les coûts administratifs sont trop importants pour que l’intégration verticale traditionnelle puisse constituer une solution, des formes de liens horizontaux peuvent être particulièrement adaptées. Deux formes sont alors concevables, la constitution de liens de dépendance à durée déterminée ou la constitutions de réseaux[66]. Tant la dichotomie marché/hiérarchie que la vision d’une tendance générale à la prédominance des relations de marché apparaissent alors comme des simplifications unilatérales. On peut en fait classer les fonctionnements économiques par rapport aux deux libertés fondamentales des agents dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés d’ordre au sens féodal du terme, celle de contracter quand ils veulent et celle de contracter avec qui ils veulent.

Le réseau, qui nie l’une des libertés, pour permettre l’expression de l’autre liberté en condition de forte incertitude, constitue donc une situation différente et du marché au sens traditionnel et de l’organisation. En cela, il constitue une forme stable et non transitoire entre le marché et l’organisation. De même, le marché asymétrique, qui ne doit pas être limité au seul marché du travail, constitue une autre forme possible de l’alternative. Ce que les néo-institutionnaliste ne voient pas est que l’expression par des agents individuels et décentralisés de leurs libertés passe nécessairement par des abandons de liberté. Ces derniers peuvent être plus ou moins importants, et plus ou moins permanents; ils n’en sont pas moins nécessaires.

Graphique I

Supposer que chaque agent puisse jouir en un temps et en un lieu de la totalité de sa liberté supposerait que soient vérifiées simultanément deux hypothèses: l’inexistence de tout effet de densité et une capacité cognitive permettant de saisir instantanément la totalité des paramètres issus de l’environnement. Renoncer à une, et une seulement de ces hypothèses, implique alors que l’exercice de la liberté est contingent à des limitations de cette dernière.

On peut alors fournir une explication théorique aux phénomènes de démonétarisation que l’on a rencontrés à propos de la transition dans la Russie contemporaine[67], et dont on a dit qu’ils étaient inintégrables à la théorie monétaire traditionnelle. Comme par hasard, la résurgence du troc et des systèmes de consommation démonétarisés, est interprétée par les analystes orthodoxes comme des survivances du passé, des archaïsmes issus de la période soviétique. Ce disant, ils oublient (ou simplement ignorent) que c’est à la fois factuellement faux, car le système soviétique était plus monétarisé que la Russie des années 1990, et le taux du troc s’est accru très significativement à partir de 1993 et jusqu’en 1998[68]. De plus cette réflexion est idéologiquement révélatrice. La modernité ne saurait donc être que monétaire, et partant toute tendance à la réduction du rôle de la monnaie constituerait un retour en arrière. A ces ignorances drapées dans le scientisme, on oppose une prise en compte de l’irréductible double incomplétude des marchés; ces derniers sont à la fois incomplets dans ce qu’ils intègrent comme information et dans ce qu’ils intègrent comme possibilités. Cette double incomplétude nécessite la présence permanente à côté des marchés de formes distinctes, qui toutes reposent sur des limitations de la liberté des agents afin de diminuer le poids de l’incertitude qui pèse sur eux.

Le troc apparaît alors comme le symptôme d’une mise en réseau, avec des règles spécifiques aux différents participants. Dans ce cadre, le développement du troc constitue aussi le signe de la mise en place d’une nouvelle logique économique privilégiant des liens sociaux fondés sur les rapports personnels (la « confiance ») ou des complémentarités assumées. De la même manière, les marchés asymétriques impliquent des combinaisons de règles et de monnaie. On doit donc penser non pas une forme dominante du lien social mais la présence de formes multiples qui, suivant les univers industriels, les niveaux de développement économique, les contraintes des changements technologiques, s’articulent de manières différentes. Ceci ne retire nullement l’importance que l’on doit accorder à la monnaie. Il faut simplement, et ce simplement est lourd de tout un programme de recherches à venir, penser la monnaie simultanément à des relations non monétaires, non pas dans une logique du conflit ou de la succession historique, mais dans celle de la contemporanéité et de la complémentarité de ces relations. Vouloir alors faire de la monnaie le pivot de l’analyse économique, et de la stabilité monétaire le pivot des politiques économiques, signifie opérer une dramatique réduction.

Voici qui, bien sur, a des conséquences importantes dans les politiques économiques, et en particulier dans leurs dimensions monétaires. La neutralisation de la monnaie, telle que l’École Autrichienne et le monétarisme au sens strict la réclament, n’aurait de sens que si :

- le troc était un équilibre stable,

- toutes les grandeurs pouvaient être évoquées en terme monétaire,

- l’évaluation monétaire était indépendante de normes non-monétaires,

- l’évaluation monétaire était transparente aux structures de répartition des revenus.

Ces quatre conditions doivent être simultanément réunies pour que la neutralisation de la monnaie ait une justification. A la suite de Max Weber, il faut donc considérer ceci comme impossible. Cela a des conséquences importantes. La gestion de la monnaie ne doit dès lors pas viser sa neutralisation, mais bien plutôt la cohérence entre la norme monétaire et les autres normes qui l’entourent et lui donnent sens. La gestion de la monnaie doit aussi correspondre à l’adéquation à la structure de répartition des revenus que l’on considère souhaitable. En ce sens, il y a bien une cohérence entre les politiques austéritaires menées aujourd’hui en Europe et dans de nombreux autres pays, la gestion centralisée de la monnaie par les Banques centrales, et le choix par la classe dominante de laisser les inégalités se développer et s’approfondir aujourd’hui comme jamais. Au contraire, l’accent mis sur la monnaie comme unique instrument de retour à des régimes de croissance, dont la politique Européenne de la Monnaie Unique (l’Euro) est un exemple presque caricatural, est tout autant un contre-sens. Ici encore, on oublie la question de la cohérence, et le contexte dans lequel cette Monnaie Unique devrait opérer. On met d’ailleurs ouvertement la charrue avant les bœufs et faisant porter sur le contexte économique et social le poids des ajustements nécessaires à la Monnaie Unique. Mais, cette incohérence économique de l’Euro recouvre une méta-cohérence politique, en cela que l’Euro assure la domination d’un pays (l’Allemagne) et d’une fraction de classe (les rentiers).

Conclusion

Le capitalisme peut donc prendre des formes multiples. Ces formes s’organisent elles-mêmes en « familles », selon l’expression utilisée par Bernard Chavance. Mais, cette multiplicité n’est jamais le fruit du hasard. Ce sont les luttes sociales, le contexte historique, les contraintes matérielles qui, au sein de cultures politiques données (et évolutives), déterminent cette diversité.

Le contexte historique, que l’on vient de citer, joue bien entendu un rôle important. Les économies du début du XXIème siècle ne sont que faiblement comparables avec celles de la seconde moitié du XIXème siècle, ou de la première moitié du XXème. Pourtant, le capitalisme s’est propagé dans l’ensemble des économies. Il est aujourd’hui dans ses formes de manifestation presque aussi divers que ne l’est l’humanité, et l’on peut parler de « capitalisme national » pour comprendre les logiques locales de développement tout en n’ignorant cependant pas que l’on est en présence d’une logique unique, celle issue de la double séparation entre producteurs et entre producteurs et moyens de production. En ce sens, s’interroger sur le capitalisme revient à se poser la question du Sphinx. Car, le système qui prend ici telle forme et là telle autre, qui passe de la logique des privatisations les plus extrêmes à celles de formes largement arc-boutées sur l’Etat et parfois dominées par la propriété publique, est toujours le même. Le capitalisme peut, et en un sens même doit, marcher à la fois à quatre pattes le matin, sur deux pattes le midi et sur trois pattes le soir. Pourtant, il reste partout, et à tout instant, le capitalisme.

Jacques Sapir

Ce texte sera présenté à la conférence internationale « 1917: THE YEAR THAT TURNED HISTORY » les 28-30 novembre à Rio de Janeiro (Université Fédérale)

NOTES

[1] Vernant, J-P.,« Œdipe » in Bonnefoy Y., (dir.), Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, Paris, Flammarion, 1999, 2 vol. ; vol. 2. Et, Edmunds L., Oedipus: The Ancient Legend and Its Later Analogues, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996.

[2] Piketty T., Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2014

[3] Bagehot W., Lombard Street: A Description of the Money Market, New York, Charles Scribner’s Sons, 2011

[4] Freeman R., « Single Peaked Versus Diversified Capitalism : The Relation Between Economic Institutions and Outcomes », NBER, Working Paper, n°7556, 2000.

[5] Boyer R., entretien paru dans le dossier « Capitalisme, crise et Développement », in Contretemps, numéro 21, février 2008.

[6] Bentley A., The Process of Government (1908), Evanston, Principia Press,1949.

[7] Guizot F., Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’Empire Romain, Didier, Paris, 1869. Texte tiré de la 7ème leçon, de 1828.

[8] Amable B., « Les spécificités nationales du capitalisme » in Montel-Dumont O., Le capitalisme : mutations et diversité, Cahiers français n° 349, Paris, La Documentation française, 2009. P. 58.

[9] Chavance B., « Pourquoi le capitalisme étatique », in Babylone , n°2-3, hiver 1983-1984, pp.100-125; Idem, « Hierarchical Forms and Coordination Problems in Socialist Systems », in Industrial and Corporate Change , vol. 4, n°1, 1995, pp. 271-29

[10] LIPIETZ A., Vers une mondialisation du fordisme, Intervention au Symposium International de Sfax (avril 1981). Traduction anglaise in New Left Review no 132. Voir aussi Alain Lipietz, Mirages et miracles. Problèmes de Гindustrialisation dans le Tiers Monde, Paris, Editions La Découverte, 1985.

[11] Amable B., « Les spécificités nationales du capitalisme » op.cit.

[12] Landes D., The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Londres-Cambridge, Cambridge University Press,1969.

[13] Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, de proportioni et de proportionalita, avec une dédicace pour Mario Sanuto, publié à Venise en 1494, 2ème ed. Tuscolano Sul Garda 1523. Voir, Francesco Paolo Di Teodoro, « Pacioli Luca » in, Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 80 (2014), http://www.treccani.it/enciclopedia/luca-pacioli_(Dizionario-Biografico)/

[14] Sombart, Werner. Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, Munich, Duncker & Humblot, 1928.

[15] Glassman J., “Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession, Accumulation by ‘Extra-Economic’ Means,” in Progress in Human Geography, vol. 30, no. 5, 2006, pp. 608–625 ; Sanyal K. K., Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Post-Colonial, Capitalism, Londres, Routledge, 2007.

[16] Sapir J., La Démondialisation, Paris, Le Seuil, 2011.

[17] Mann G., « Capital after Capitalisme », in Ferguson K. and Petro P., (Eds), After

Capitalism, Horizons of Finance, Culture, and Citizenship, New Brunswick et Londres, Rutgers University Press, 2017.

[18] Caldwell B., Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century, Allen & Unwin, Londres, 1982. B. Caldwell, (ed.), Appraisal and Criticism in Economics, Allen & Unwin, Londres, 1984. D. Hausman, The Inexact and Separate Science of Economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. D. Hausman, (ed.), The Philosophy of Economics: an Anthology, Cambridge University Press, Cambridge, 1984. S.C. Dow, « Mainstream Economic Methodology », in Cambridge Journal of Economics, vol. 21, n°1/1997, pp. 73-93.

[19] Voir ainsi, J. Cartelier et A. D’Autume (eds), L’économie est-elle une science dure?, in Economica, Paris, 1995.

[20] Sapir J., L’économie mobilisée. Essai sur les économies de type soviétique, La Découverte, Paris, janvier 1990 et « Régulation et transition: réflexions sur l’approche en terme de régulation à partir de l’expérience de la transition dans les économies de Type Soviétique », in R. Boyer et T. Yamada (édits.), La Grande Transformation du Socialisme, Fujiwara-Shoten, Tokyo, 1993, (en japonais).

[21] Chavance B., « Pourquoi le capitalisme étatique », in Babylone , op.cit,. J. Sapir, L’économie mobilisée, La Découverte, Paris, 1990.

[22] Sapir J., « Le débat sur la nature de l’URSS: lecture rétrospective d’un débat qui ne fut pas sans conséquences », in R. Motamed-Nejad, (ed.), URSS et Russie – Rupture historique et continuité économique , PUF, Paris, 1997, pp. 81-115 et Idem, « Le capitalisme au regard de l’autre », in B. Chavance, E. Magnin, R. Motamed-Nejad et J. Sapir, (edits.), Capitalisme et Socialisme en Perspective, La Découverte, Paris, 1999, pp. 185-216..

[23] Bettelheim C., Calcul économique et formes de propriété, Maspéro, Paris, 1970

[24] F.A. Hayek, « Economics and knowledge », in F.A. Hayek, Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Chicago, 1948, pp. 36-56; première publication en 1937.

[25] Schumpeter J., Capitalisme, socialisme et démocratie. Traduction française de Gaël Fain, 1942. Paris: Petite bibliothèque Payot, no 55, texte de la 2e édition, 1946. Paris: 1965, 433 pages.

[26] de Vroey M., « La possibilité d’une économie décentralisée: esquisse d’une alternative à la théorie de l’équilibre général », in Revue Économique , vol. 38, n°3, mai 1987, pp. 773-805.

[27] Aglietta M., Régulation et crises du capitalisme , Calmann-Lévy, Paris, 1976. R. Boyer et J. Mistral, Accumulation, Inflation, Crises , PUF, Paris, 1978

[28] Amable B., Les Cinq Capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la

mondialisation, Paris, Le Seuil (coll. Économie humaine), 2005

[29] Lechevalier S., La grande transformation du capitalisme japonais (1980-2010), Paris, Presses de Sciences Po, 2011.

[30] Lipietz A., Crise et inflation : pourquoi ?, F. Maspero, Paris, 1979.

[31] Chavance B., « Pourquoi le capitalisme étatique », in Babylone, op. cit., p. 129-130

[32] P.M. Sweezy et C. Bettelheim, Lettres sur quelques problèmes actuels du socialisme, François Maspero, coll. PCM n°98, Paris, 1970 et 1972, édition augmentée.

[33] C. Bettelheim, Calcul économique et formes de propriété, op.cit…

[34] Lachman L.M., Market as an Economic Priocess, Basil Blackwell, Oxford, 1986 et, du même auteur, « From Mises to Shackle: an essay on Austrian economics and the Kaleideic society », in Journal of Economic Litterature, vol.14, n°1, 1976, pp.54-62

[35] J. Robinson, « The production function and the Theory of Capital », in Review of Economic Studies, vol.XXI, n°55, 1953. La discussion sur les logiques de substituabilité ou de complémentarité peut être abordée dans: B.J. Loasby, « Firms, Market and the Principle of Continuity », in J.K. Whitaker, (ed), Centenary Essays on Alfred Marshall , Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

[36] Sur ce concept, voir Sapir J., Les trous noirs de la science économique – Essai sur l’impossibilité de penser le temps et l’argent, Albin Michel, Paris, 2000, 2001.

[37] Voir: A. Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo economico italiano, Bologna, Il Mulino, 1977; G.Becattini, (ed), Mercato e forze locali : il disretto industriale, Bologna, Il Mulino, 1987. C. Courlet and P. Judet, « Nouveaux espaces de production en France et en Italie » in Les Annales de la Recherche Urbaine, n°29, 1986. G. Benko and A. Lipietz, « le nouveau débat régional: positions », in idem (eds), Les régions qui gagnent, PUF, Paris, 1992. A.J. Scott, Metropolis, From the Division of Labor to Urban Form, University of California Press, Los Angeles, Ca., 1988

[38] Mowery D.C., « Economic Theory and Government Technology Policy », in Policy Sciences, n°1/1983, pp.27-43.

[39] Arrow K., “The Economic Implications of Learning by Doing”, in Review of Economic Studies, vol. XXIX, juin 1962, pp.155-173.

[40] Gaffard J-L., Economie industrielle et de l’innovation, Dalloz, Paris, 1990. Foray D., « repères pour une économie des organisations de recherche-développement », in Revue d’Économie Politique, vol 101, 1991, n°5, pp.79-808

[41] J.P. Fitoussi, Le Débat Interdit, Arléa, Paris, 1995

[42] C. Pitelis, “Transaction Costs, Market and Hierarchies: the Issues”, in C. Pitélis, (ed.), Transaction Costs, Market and Hierarchies, Basil Blackwell, Oxford, 1993.

[43] Coase R.H., « La nature de la firme », in Revue Française d’Économie, hiver 1987, pp.133-163, (1ère publication 1937).

[44] Favereau O., “Marchés internes, marchés externes”, in Revue Économique, vol. 40, n°2, mars 1989.

[45] On renvoie ici à Simmel G., Philosophy of Money, Routledge, Londres, 1978, publié originellement en allemand en 1900.

[46] Dodd N., The Sociology of Money, Economics, Reason and Contemporary Society, Polity Press, Cambridge, 1994. C. Deutschman, « Money as a Social Construction: On the Actuality of Marx and Simmel », in Thesis Eleven, n°47, novembre 1996, pp. 1-19..

[47] Simmel G., Philosophy of Money, op.cit., pp. 217 et ssq.

[48] Logique qui chez C. Schmitt définit le politique. Voir Kervégan J-F,, Que faire de Carl Schmitt ?, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2011 et Cumin D., Carl Schmitt. Biographie intellectuelle et politique, Éditions du Cerf, 2005.

[49] Simmel G., Philosophy of Money, op.cit.,, p. 227.

[50] Deutschman C, « Money as a social construction… », op.cit., p. 12.

[51] Aglietta M. & A. Orléan, La Violence de la Monnaie, PUF, Paris, 1982

[52] G. Simmel, Philosophy of Money, op.cit., pp. 342.

[53] G. Duménil, Marx et Keynes face à la crise, Economica, Paris, 1977.

[54] K. Marx, Le Manifeste Communiste , cité ici d’après K. Marx, Oeuvres , Tome I, Édition établie et annotée par M. Rubel, Gallimard, Bibliothèque de la Pleiade, Paris, 1965, p. 163.

[55] Sur cette dimension utopique-prophétique, voir H. Maler, Convoiter l’impossible , Albin Michel, Paris, 1995.

[56] Pour une argumentation plus développée, voir J. Sapir, « Penser l’expérience soviétique », in J. Sapir, (ed.), Retour sur l’URSS, l’Harmattan, Paris, 1997, pp. 9-44.

[57] R. Kosselek, Le Futur Passé: Contribution à la sématique des temps historiques, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1990, (première édition en allemand en 1979).

[58] A. Burguière, « Le Changement Social: Brève Histoire d’un Concept », in B. Lepetit, (ed.), Les Formes de l’Expérience, Albin Michel, Paris, 1995, pp. 253-272.

[59] B. Lepetit, « Le Présent de l’Histoire », in B. Lepetit, (ed.), Les Formes de l’Expérience, op.cit., pp. 273-298.

[60] On se sépare ici de l’analyse de S. de Brunhoff qui ne voit dans la démarche d’Aglietta et d’Orléan qu’une rupture avec Marx (et précisément son interprétation à elle), alors qu’il y a une continuité bien plus importante, si on admet l’importance de la dimension prophétique, et ses effets sur la démarche analytique chez Marx. Voir: S de Brunhoff, « Régulation et monnaie », in Actuel Marx, n°17, 1er semestre 1995, pp. 85-92.

[61] On rappelle ici que la monnaie est largement analysée dans le Livre I du Capital.

[62] Voir ici l’ouvrage de A. Lipietz, sorti à quelques mois d’intervalle avec celui d’Aglietta et Orléan; A. Lipietz, Le Monde Enchanté – De la valeur à l’envol inflationniste, La Découverte-Maspéro, Paris,1983.

[63] On se référera aussi à B. Chavance, Marx et le Capitalisme – La dialectique d’un système, Nathan, Paris, 1996.

[64] A. Lipietz, Le Monde Enchanté , op.cit., pp. 14-16.

[65] Voir le texte original de R.H. Coase publié en 1937, et les commentaires successifs in O.E. Williamson et S.G. Winter, (edits.), The Nature of the Firm. .., op.cit..

[66] L’importance des relations « horizontales » est développée dans M. Aoki, Information, incentives and bargaining in the Japanese economy, Cambridge University Press, New York, 1988.

[67] Sapir J., « Troc, inflation et monnaie en Russie » in S. Brama, M. Mesnard et Y. Zlotowski (edits.) La Transition Monétaire en Russie – Avatars de la monnaie, crise de la finance (1990-2000), L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 49-8 ; Idem, « La crisis financiera rusa de agosto de 1998. Momento crucial de la transicion en Rusia? » in J.C. Sanchez Arnau (ed.), Crisis Economica Y Politicas Publicas – Las experiencias de Rusia y Argentina, Siglo Veintiuno et Instituto di Tella, Buenos Aires, 2003, pp. 71-144.

[68] Sapir J., Le Krach russe, La Découverte, Paris, 1998 ; Idem, « Crises et désordres monétaires dans le système russe et soviétique », in B. Théret (sous la direction de), La Monnaie dévoilée par ses crises, Éditions des l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, vol. 2, pp. 81-116.

Commentaire recommandé

Très intéressant.

La monnaie est bien l’arme du capitalisme.

Mais comme d’habitude, la marchandissation du temps qui est centrale dans le capitalisme, n’est pas remise en question (notion biblique de l’usure).

Il faut recréer une monnaie centrée sur le travail pour se défaire de ce monde !

Voici ma réflexion :

https://files.acrobat.com/a/preview/0209ef8f-83b3-444d-8d10-f129fc8866d0

16 réactions et commentaires

Très intéressant.

La monnaie est bien l’arme du capitalisme.

Mais comme d’habitude, la marchandissation du temps qui est centrale dans le capitalisme, n’est pas remise en question (notion biblique de l’usure).

Il faut recréer une monnaie centrée sur le travail pour se défaire de ce monde !

Voici ma réflexion :

https://files.acrobat.com/a/preview/0209ef8f-83b3-444d-8d10-f129fc8866d0

+24

AlerterMouais à lire votre com on se dit que vous n’avez pas vraiment saisi le propos de Sapir, mais bon pourquoi pas en revanche j’ai lu le texte en lien et là c’est inquiétant quant je pense aux heures perdues pour arriver à cela (puisque vous parlez de temps). 150 pages dénuées de méthode, de rigueur scientifique ou philosophique (dès les 1eres pages sont occultées 1500 ans d’histoire monétaire, commerciale et comptable), puis s’enchainent les citations et arguments que l’on retrouve dans les vidéos conspirationnistes youtube type Paul Grignion jusqu’à le paraphraser sans le citer. C’est une série de « raisonnements » circulaires et de sophismes hautement idéologisés ou se mélangent arguments d’autorité et affirmations parachutées et fausses (ou mensongères).Quant aux sources… Puis arrive le moment prosélyte : et oui si la monnaie et l’usure sont la source des malheurs de l’humanité, l’islam en est le sauveur. Le coran est présenté comme le code civil d’une société vertueuse. Si l’on suit le coran alors c’est la fin des inégalités, de la pauvreté (enfin sauf pour les esclaves non musulmans) etc… s’opposant évidemment a l’usure de la torah… tout est dit

+4

AlerterOui il faut recréer une monnaie centrée sur le travail, l’homme ou la femme qui travaille doit pouvoir se loger dignement, se nourrir et se soigner, se vêtir correctement.

+0

Alerterpourquoi chercher midi a quatorze heure et remettre en cause tout le capitalisme?

Pour moi, il s’agit d’un probleme d’intermediaire et de contre pouvoir.

Avant,pour le pequin moyen, il suffisait de surveiller les comptes de son pays pour pouvoir apprecier la reserve de valeur que constituait les billets dans son portefeuille ou les sous qu’il avait a la banque.Depuis le decrochage or-dollar,les banks ont pris de plus en plus de place dans nos vies et dans l’economie,conjointement avec l’etat. Resultat,financiarisation de l’economie avec la necessite de nos jours de surveiller les comptes de sa banque en plus de ceux de l’etat pour etre sur que le solde positif sur nos comptes d’epargne ne risque pas d’etre perdu en bourse ou investit dans un truc debile par notre banque.

Bon il semble qu’en 10 ans depuis 2007 on soit passe d’un endettement de nos banques de 30 a 20(10 etant ce qui est considere comme normal), ce qui est un mieux pour notre epargne. Les complotistes diraient que c’est grace aux transferts des pertes et du risque du bilan des banques aux comptes des caisses de retraites grace au taux 0% selon le principe du « privatiser les gains socialiser les pertes ».

Il faut limiter le pouvoir des banquiers et des fonctionnaires…

+3

Alerter« …le capitalisme… on est en présence d’une logique unique… Car, le système … est toujours le même… il reste partout, et à tout instant, le capitalisme. »

*

Un classique chinois… Selon Chuang Tse, « Trois le matin »:

« Distribuant des glands, le dresseur de singes leur dit, « Vous en recevrez trois le matin et quatre le soir ». Sur quoi, furieux, les singes se révoltèrent. Le dresseur leur proposa alors: « Ainsi donc, ce sera quatre le matin et trois le soir. Qu’en dites-vous? ». Unanimement, les singes s’en déclarèrent ravis.»

+2

AlerterActuellement il n’y a pas de monnaie mais des transactions virtuelles. Lorsque je vais au guichet automatique je retire un peu de monnaie.

M. Eckert avec sa loi de 2014 mis en application en 2016 demande de réactiver les comptes dormant.

Si je veux une grosse somme d’argent c’est impossible, il faut que je passe commande.

C’est un peu comme la pompe à carbu qui ne peut délivrer que 120 euros de carbu. Pas de commande de carbu, c’est impossible la plupart des guichets ont été supprimés.

+1

AlerterLa monnaie est toujours et a toujours été fondamentalement virtuelle. Le système de crédit (monnaie virtuelle) est antérieur à la monnaie physique.

+2

AlerterBonsoir,

Pour moi la monnaie a existé et existe encore. Les pièces sont frappées. Ce qui provoque la virtualité des systèmes ce sont les banques automatiques, en ligne. Le crédit est une somme virée sur un compte bancaire, c’est virtuel.

+0

AlerterLa monnaie est toujours virtuelle par construction. C’est une dette. Et une dette n’a pas besoin de lien matériel pour exister, c’est de la relation entre les acteurs. La dette et la monnaie, sans support physique sont antérieures à la monnaie frappée. C’est une construction sociale. Il s’agit de savoir qui doit combien et à qui. La virtualisation n’a pas attendu l’invention de l’électronique, au contraire, la monnaie commence son histoire par être virtuelle puis prends (parfois et pas toujours) une forme physique (pièces, coquillages, billets, etc)

L’excellent livre de David Graeber, Dette: 5000 ans d’histoire, l’explique très bien.

+0

AlerterL’échange en nature n’existe plus. Dans les temps lointain étaient échangées de la marchandise contre une autre marchandise selon les besoins.

Je pense que la marchandise s’est rarefiee et qu’elle ne représentait plus l’équivalent. La monnaie a ainsi été créée.

Dans l’agriculture le fermier échangeait bien sa force de travail contre le logement et les terres. Le fermier cultivait ainsi pour le propriétaire, pour lui. C’était la valeur de l’échange. Je pense que le fermage et le métayage existent encore de nos jours en France.

+0

AlerterOn cherche encore le pays du troc ou toute trace historique. Le troc peut apparaître lors de l’effondrement d’une économie, lorsque la monnaie physique disparaît mais il n’enlève rien à la pratique monétaire. Il n’est possible que parce que les participants ont une pratique de la monnaie. L’unité de compte du troc qui permet d’évaluer que le cochon vaut 12 poulets ou une paire de chaussure est un compte monétaire… virtuel justement.

+0

Alerter« Hypothèse.org » devrait tout de même avoir quelques regrets de l’expulsion de Sapir devant un tel article. Honneur et merci à O.B. de l’avoir accueilli et de nous permettre de le lire.

+9

AlerterM’en fait, la question a toujours été simple.

Comment organiser la multitude pour continuer à survivre?

Il se trouve que les données du problème sont aussi simples, mais que certains paramètres hors de contrôle se sont introduit dans l’équation.

Voici la situation 🙂

Les sociétés humaines ont été forcées de se développer technologiquement pour sécuriser l’augmentation des populations. L’augmentation des populations forçant à la technologie et la technologie favorisant l’augmentation. Et inversement, comme dirait l’autre. 🙂

De même, l’organisation des sociétés s’est complexifié/sophistiquée au point qu’aujourd’hui dans les sociétés, « occidentales » en particulier, une part importante de l’organisation est gérée par des robots (automates).

Deux paramètres perturbateurs sont, maintenant de manière visible, en action dans le système:

1) le bouleversement climatique (modification de la biosphère indispensable à la vie humaine)

2) les limites des ressources naturelles (planète finie).

D’autre part, le fonctionnement humain (gage de sa survie) fait la part belle à l’individu et donc à la diversité (multiplicité) des points de vue, et donc des opinions, et donc des aspirations à l’organisation.

A suivre…

+0

AlerterSuite…

Il a eu et il y aura toujours autant de modèles d’organisation que de Groupes Sociaux et toujours en fluctuation permanente. (On pourrait dire que la seule chose qui ne change pas c’est le changement permanent).

Sauf que l’humanité n’a pas de mémoire au delà du temps de vie de chaque individu et même si les prothèses mémorielles (archives et autres stockages de connaissances) sont à sa disposition, elle n’a jamais eu a affronter une telle situation (taille, échelle, temps). Et la complexité de l’ensemble lui échappe.

Aussi, je ne sais pas.

Je ne suis pas sûr que la réflexion abstraite ou théorique trouve la/les/des solutions, je ne suis même pas convaincu que l’intellectualisation à donf de la situation soit bénéfique au final.

A suivre…

+3

AlerterSuite et fin…

Je reste persuadé que nous sommes programmés à un niveau animal pour survivre. Et si l’intellectualisation fait parti de notre bagage de survie il n’est qu’une des lames de notre couteau suisse. 🙂 Bien d’autres capacités anesthésiées par notre mode de vie sont à notre disposition mais inutilisées.

Donc pour conclure.

Sapir est à sa place sur les Crises. 🙂 La diffusion confidentielle de sa pensée (malgré tout) maintient le niveau d’intellectualisation bien en dessous du niveau d’alerte. Cependant j’attire l’attention de mes chers partenaires en lecture des Crises, notre travail à nous est de retrouver nos capacités par une décision simple : changer de mode de vie… 🙂

Le reste en découlera naturellement.

+5